Quelle: AdobeStock / Thaut Images

Die Bundesautobahnen und Bundesstraßen haben während ihrer Nutzugsdauer einen wiederkehrenden Erhaltungsbedarf. Verursacht durch Verkehrsbeanspruchung, durch Witterungseinflüsse (insb. Wärme und Kälte) und durch Alterung oder Verschleiß der eingesetzten Baustoffe oder Bauteile müssen Teile der Konstruktionen im Lebenszyklus der Straße regelmäßig durch unterschiedliche Maßnahmen ersetzt werden.

Hierfür existieren unterschiedliche Ansätze und Instrumente, um die strategische Erhaltungsplanung im Bundesfernstraßennetz vorzubereiten und in den weiteren Prozessen operativ umzusetzen. Mit dem Erhaltungsrahmenplan wollen wir einen systematischen, digitalen und möglichst einfachen Ansatz für alle Bundesfernstraßen schaffen. Ziel ist es, im ersten Schritt wichtige Bereiche im Straßennetz zu identifizieren, die sanierungsbedürftig sind. Mit Hilfe einer Priorisierungssystematik werden diese Bereiche im zweiten Schritt mit Hilfe unterschiedlicher Kennzahlen und Metriken standardisiert bewertet. Das Ergebnis dieser Verfahrensweise wird dann der Autobahn GmbH des Bundes (für die Bundesautobahnen und die Bundesstraßen in Bundesverwaltung) und den Straßenbauverwaltungen der Länder (für die Bundesstraßen in Auftragsverwaltung) in aufbereiteter und digital weiterverarbeitbarer Form für die operative Planung der konkreten Maßnahmen in den Folgeprozessen zur Verfügung gestellt. Für die Umsetzung dieser Standardisierung nutzen wir bestehende und ggf. neue Datenbestände, verknüpfen diese miteinander und schaffen so eine integrierte Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte im strategischen und operativen Erhaltungsmanagement.

Was wollen wir mit dem Erhaltungsrahmenplan erreichen?

Mit dem Erhaltungsrahmenplan wollen wir für die Bundesautobahnen und Bundesstraßen eine systematische Vorgehensweise von der politisch-strategischen bis zur operativen Erhaltungsplanung etablieren. Die wichtigen Eingangsgrößen wie der Fahrbahnzustand und dessen Entwicklung, die Ergebnisse der Erhaltungsbedarfsprognose (EBP) – also die jährlich benötigten Finanzmittel für die Erhaltung des Bundesfernstraßennetzes, die übergeordneten strategischen Zustandsziele sowie die damit verbundene Erhaltungsleistung (Anteil des Netzes, der erhalten werden muss) – werden in der ERaP-Methodik zusammengeführt. Mit dieser Herangehensweise wollen wir

- die Entwicklung einer netzweiten, systematischen und priorisierten Erhaltungsplanung vorantreiben,

- die Erhaltungsaktivitäten stärker auf die Netzbereiche fokussieren, in denen eine hohe Erhaltungspriorität besteht (vor dem Hintergrund knapper Personal- und Finanzressourcen),

- die Steuerung und das Monitoring der Fahrbahnerhaltung verbessern,

- für eine klare Aufgabenverteilung (BMDV/Autobahn GmbH/Straßenbauverwaltungen der Länder) zur Vermeidung von Doppelaufwand sorgen,

- die übergeordneten Rahmenvorgaben des Bundes den Beteiligten als Grundlage für die operativ-strategische Erhaltungsplanung bereitstellen,

- die Digitalisierung von erhaltungsrelevanten Daten und Prozessen vorantreiben.

Quelle: Adobe Stock / metamorworks

Systematische Identifikation und Priorisierung

Man kann sich das Straßennetz wie ein großes Puzzle vorstellen. Manche Teile des Puzzles sind wichtiger als andere, weil sie viel benutzt werden oder weil sie besonders anfällig für Schäden sind oder schon Schäden aufweisen, die schnellst möglich behoben werden sollen. Die Herausforderung besteht darin, genau diese wichtigen Teile zu finden und dort die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen begrenzt sind, um Erhaltungsmaßnahmen vorzubereiten und umzusetzen und der Verkehr möglichst ohne Störungen und Sicherheitseinschränkungen weiter fließen muss. Es ist also notwendig, die passenden Erhaltungsmaßnahmen zum optimalen Zeitpunkt zu planen und umzusetzen, um einen hohen Nutzen zu erzeugen und den Zustand des Netzes effizient und nachhaltig zu verbessern. Deshalb muss eine Systematik verwendet werden, um zu beurteilen, welche Fahrbahnbereiche bevorzug erhalten werden sollen.

Quelle: Adobe Stock / Saklakova

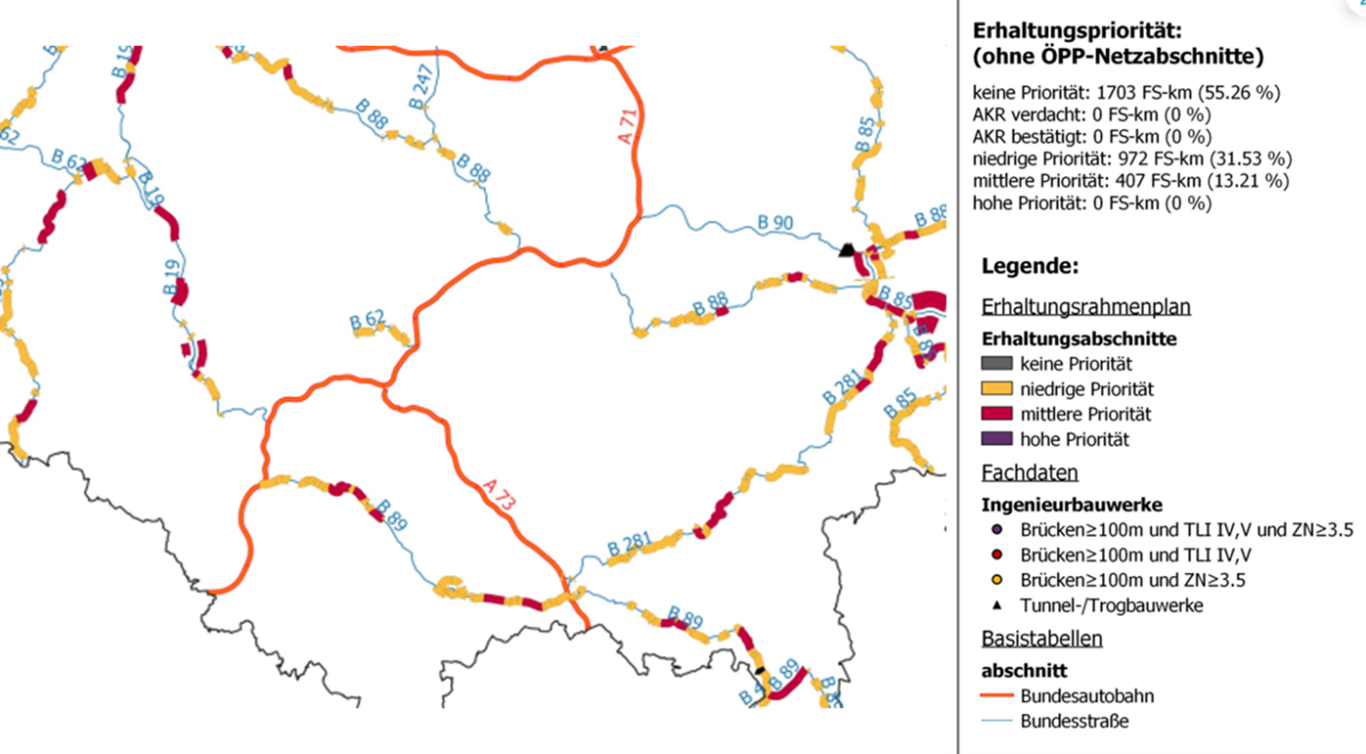

Der Erhaltungsrahmenplan verwendet dafür im ersten Schritt ein Verfahren, mit dem anhand des Oberflächenzustands aus der regelmäßigen Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) Fahrbahnbereiche mit einem vergleichbaren Zustandsniveau zusammengefasst werden und daraus sogenannte erhaltungsrelevante Abschnitte abgeleitet werden. Diese sollen zusammenhängend und möglichst nicht zu kurz sein, um eine zu kleinteilige Betrachtung zu verhindern. Nachdem diese Bereiche identifiziert sind, erfolgt für jeden erhaltungsrelevanten Abschnitt eine Prioritätsermittlung. Zur Klassifizierung in die Bereiche hohe, mittlere oder niedrige Erhaltungspriorität wird die Erhaltungsprioritätszahl (EPZ) ermittelt. Diese wird aus unterschiedlichen Indikatoren (nicht ausschließlich auf Basis des Zustands) berechnet und auf die aggregierten erhaltungsrelevanten Abschnitte angewendet. Das Ergebnis dieser Betrachtungen wird in digitalen Karten und Datensätzen bereitgestellt, die als eine Grundlage für die nachfolgenden Prozessschritte bis hin zur Aufstellung der Erhaltungsprogramme dienen. Die erhaltungsrelevante Fahrstreifenlänge wird darin nach ihrer Erhaltungspriorität eingeteilt.

Quelle: BMDV

Was bedeutet Rahmenplan?

Der ERaP ist – wie der Name sagt – ein Rahmenplan. Das bedeutet, dass mit diesem Instrument in einer systematischen und reproduzierbaren Art und Weise netzweite Betrachtungen erfolgen, um anhand unterschiedlicher Indikatoren erhaltungsbedürftige Netzbereiche abzuleiten und Erhaltungsprioritäten festzulegen. Das Verfahren baut aber auf den einheitlich und systematisch ermittelten Rahmenvorgaben für das Netz (Ergebnisse aus Teilprozess I) auf.

Betrachtet wird ein Zeitraum von vier Jahren – also der Zeitraum bis aktualisierte Zustands-Messdaten vorliegen. Die erhaltungsrelevante Fahrstreifenlänge kann von der in der Erhaltungsbedarfsprognose ermittelten Länge, für die Erhaltungsmaßnahmen prognostiziert wurde abweichen und oft länger sein als diese und bietet daher einen großen Handlungsrahmen zur Auswahl der Baumaßnahmen. Hier wird noch einmal der Gedanke deutlich, den ERaP als Rahmenplan zu verstehen, der nicht die konkreten Maßnahmenzuschnitte vorgeben kann. Die Aufgabe der Autobahn GmbH des Bundes und Straßenbauverwaltungen der Länder (koordinierend-strategisch und operative Ebene) besteht dann darin, möglichst viele Bereiche des priorisierten Netzes zu erhalten und die passenden Zeitpunkte und technischen Maßnahmen dafür vor Ort festzulegen. Dieses Vorgehen kann und soll der ERaP nicht ersetzen.

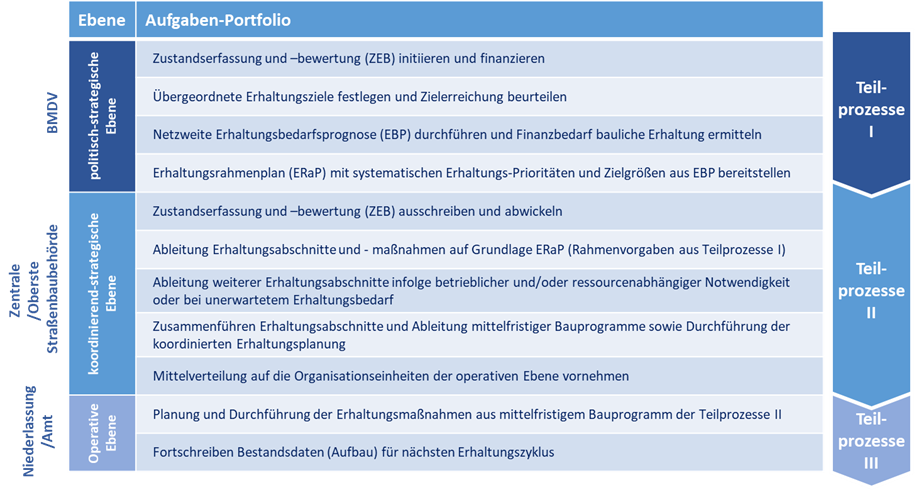

Die durch den ERaP ebenfalls beabsichtigte klare Aufgabenverteilung zwischen den Beteiligten Ebenen sowie die Zuordnung zu den jeweiligen Teilprozessen im Rahmen des strategischen und operativen Erhaltungsmanagements sind im nachfolgenden Bild dargestellt.

Quelle: BMDV

Ein wichtiges Verständnis ist, dass der ERaP keine festen Maßnahmengrenzen oder bereits konkrete Erhaltungsmaßnahmen für die direkte Umsetzung vorgibt (dafür sind weitere operative Randbedingungen zu berücksichtigen, die in der Methodik nicht abgeleitet werden können). Der ERaP zeigt also nur solche Bereiche im Straßennetz auf, die nach dem gewählten Priorisierungsverfahren eine hohe, mittlere oder eher niedrigere Erhaltungspriorität aufweisen. Daraus folgt, dass die für die Ableitung von Umsetzungsstrategien und mittelfristigen Erhaltungsprogrammen erforderlichen Aufgaben weiterhin in der operativen Verantwortung liegen (Ebenen der Teilprozesse II und III). Um die Aufgabenwahrnehmung sowie die aufeinander aufbauende Systematik im Erhaltungsmanagement mit Hilfe der ERaP-Methodik zukünftig stärker zu systematisieren, beinhaltet die ERaP-Methodik eine Aufteilung in unterschiedliche Ebenen und Teilprozesse:

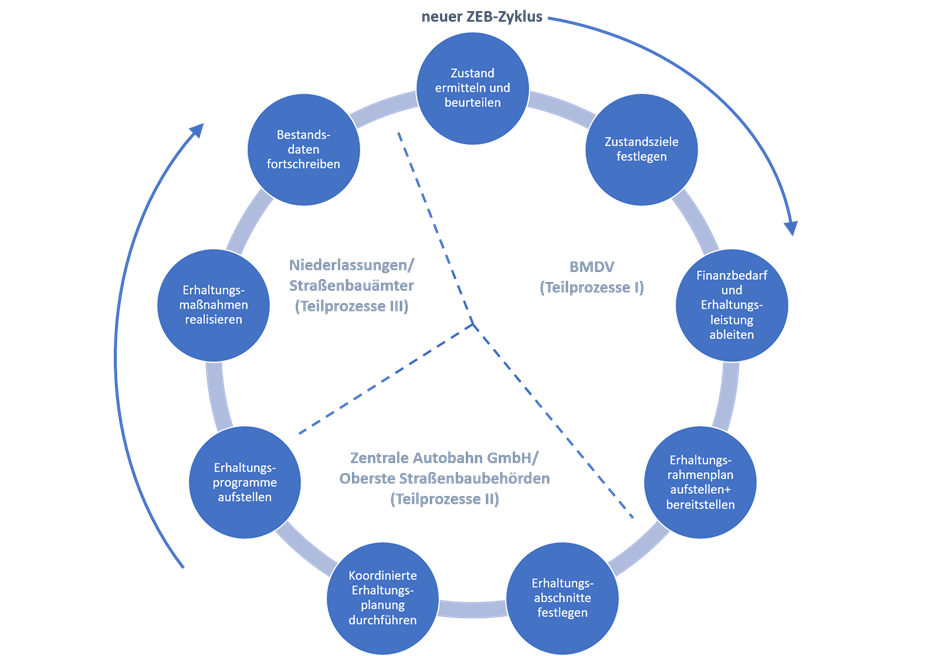

Im Teilprozess I (Verantwortlichkeit beim BMDV) wird auf Grundlage von aktuellen Zustandsdaten aus dem ZEB-Zyklus der aktuelle Zustand beurteilt. Daraus werden die Zustandsziele, der Finanzbedarf für die bauliche Erhaltung und die notwendige Erhaltungsleistung ermittelt. Hierzu dient die Erhaltungsbedarfsprognose (EBP) des BMDV für die Bundesfernstraßen. Die in der EBP festgelegten Rahmenbedingungen zum Finanzbedarf, den Zustandszielen des Netztes und der abgeleiteten Erhaltungsleistung bilden die Basis für die Aufstellung des ERaP.

In den Teilprozessen II und III (Verantwortlichkeit bei Autobahn GmbH des Bundes und den Straßenbauverwaltungen der Länder) erfolgt die konkrete Auswahl und Festlegung der einzelnen Erhaltungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen gehören möglichst zu dem im ERaP priorisierten Netz (wo, was, wann). Sie können durch zusätzliche Netzbereichen und Maßnahmen ergänzt werden, für die durch örtliche, organisatorische und straßenbetriebliche Gründe und Randbedingungen ebenfalls einen Erhaltungsbedarf besteht (diese vor Ort individuell zu ergänzenden Maßnahmen können in einem datenbasierten ERaP-Ansatz nicht abgebildet werden). Nach Auswahl und Realisierung der Baumaßnahmen, fließen die digitalen Bestandsinformationen als Datengrundlage für den nächsten Betrachtungszyklus zurück. Auf deren Basis erfolgt dann die nächste Aufstellung der Erhaltungsbedarfsprognose und des ERaP nach der nächsten Zustandserfassung.

Quelle: BMDV

Wir entwickeln auf diese Weise eine systematische Vorgehensweise, die aufeinander aufbaut und Synergieeffekte für die Vorbereitung von Maßnahmen schafft. Dadurch können wir zielgerichteter zusammenhängende Erhaltungsmaßnahmen auf den Bundesfernstraßen planen und umsetzen. Unser Ziel ist es, auf diese Weise einen möglichst großen Anteil der sanierungsbedürftigen Teile der Bundesfernstraßen zu erhalten und den Zustand der Fahrbahnen weiter nachhaltig zu verbessern.

Was sind die derzeit berücksichtigten Eingangsgrößen und Indikatoren für den Erhaltungsrahmenplan?

Um die Erhaltungspriorität von Straßen besser bestimmen zu können, verwendet die ERaP-Methodik verschiedene Informationen und Indikatoren. Diese werden in einem Berechnungsmodell genutzt, um die Priorität für längere Netzbereiche zu beurteilen. Dadurch können zusätzliche Kennzahlen und Metriken berücksichtigt werden, und es wird nicht nur der Zustand der Straßen betrachtet. Aktuell werden folgende Eingangsgrößen in der ERaP-Methodik berücksichtigt:

Zustandsziele, Finanzrahmen und Erhaltungsleistung

Die übergeordneten Ziele für den Zustand der Bundesautobahnen und Bundesstraßen, der dafür notwendige Anteil des Netzes mit Erhaltungsmaßnahmen (Erhaltungsleistung) sowie der jährlich dafür erforderliche Finanzbedarf werden in der Erhaltungsbedarfsprognose (EBP) des BMDV festgelegt. Diese Prognose basiert auf der Sichtweise des Bundes als Eigentümer und Straßenbaulastträger des Bundesfernstraßennetzes und bildet die Grundlage des Finanzrahmens für die Straßenerhaltung. Diese Festlegungen – also wie viel Erhaltungsleistung ist zur Erreichung der Erhaltungsziele vorgesehen und wie hoch sind die hierfür bereitgestellten Investitionsmittel – setzen den Rahmen, in dem sich die operative Erhaltungsplanung und die Auswahl von Erhaltungsmaßnahmen bewegen kann.

Fahrbahnzustand

Die Messungen und standardisierten Bewertungen aus der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) der Fahrbahnen, bieten seit Anfang der 1990er Jahre eine objektive und technisch etablierte Grundlage zur Beurteilung des Fahrbahnzustands und dessen Entwicklung. Diese Erfassung wird alle vier Jahre vom BMDV veranlasst und abwechselnd für das Bundesautobahnnetz und das Bundesstraßennetz durchgeführt. Durch die regelmäßige Überprüfung werden Bereiche mit schlechtem Oberflächenzustand identifiziert. Diese Bereiche werden dann in der ERaP-Methodik zu längeren Abschnitten mit ähnlichen Eigenschaften zusammengefasst und priorisiert. Hierbei wird zwischen Bundesautobahnen und Bundesstraßen, aber bei Bundesstraßen auch zwischen Ortsdurchfahren und freier Strecke unterschieden, da diese Bereiche sehr unterschiedlich bei der Planung von Erhaltungsmaßnahmen behandelt werden.

Verkehrsbedeutung und Netzpriorität

Bei der Festlegung von Erhaltungsprioritäten soll der Umfang von Auswirkungen aus schlechten Straßenbedingungen auf den Verkehr stärker berücksichtigt werden. Wenn also zwischen Erhaltungsmaßnahmen an unterschiedlichen Stellen im Straßennetz mit einem ähnlichem Schadensausmaß entschieden werden muss, ist es wichtig zu überlegen, welche Straße am wichtigsten für den Verkehr ist. Diese sollten dann möglichst früher repariert werden, so dass es sinnvoll ist knappe Ressourcen daraufhin auszurichten. Betrachtet wird hierfür ein technischer Kennwert, der die Beanspruchung der Fahrbahn durch den Lkw-Verkehr (dimensionierungsrelevante Beanspruchung) repräsentiert sowie die Frage, ob die Straße zu einem wichtigen Netz (wie zum Beispiel das Transeuropäisches Netz oder ggf. regionale Netzprioritäten) gehört.

Technische Kennzahlen und Bestands-Charakteristik

Besondere technische Aspekte können zu höheren Erhaltungsprioritäten führen, die jedoch nicht direkt in den bisher eingestzten Datenbeständen sichtbar sind. Aktuell ist dies beispielsweise die Berücksichtigung von schädigender Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) bei Fahrbahnen aus Beton oder zukünftig auch das Alter des Fahrbahnaufbaus oder erhaltungsbedürftige Brücken im zu proirisierenden Erhaltungsabschnitt. Unser Fokus ist hierbei, die wichtigen entscheidungsrelevanten Kennzahlen und Metriken zu identifizieren und in der ERaP-Methodik zukünftig berücksichtigen zu können. Damit schaffen wir ein praxisrelevantes Werkzeug, um Rückschlüsse auf die Erhaltungspriorität im Bundesfernstraßennetz ableiten zu können und die erforderlichen finanzielle und personellen Ressourcen für die Vorbereitung und Realisierung von Erhaltungsmaßnahmen effektiv planen und durchführen zu können.