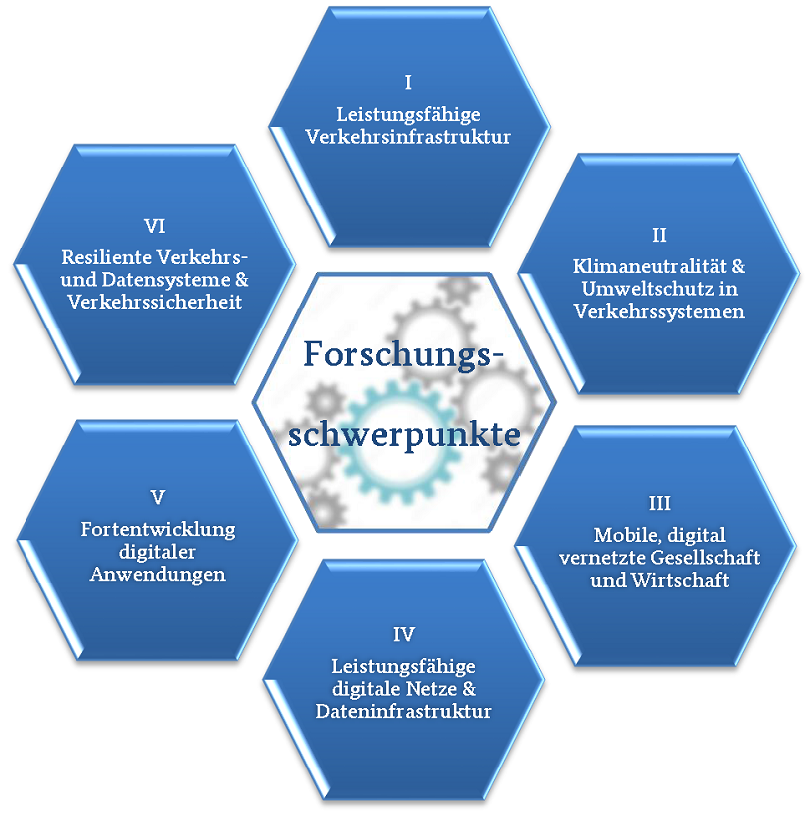

Die Ressortforschung dient primär der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Entscheidungshilfen für die unmittelbare Erfüllung von Fachaufgaben und der Politikgestaltung. Daher ging der Definition der strategischen Forschungsschwerpunkte und Handlungsfelder des Ressorts für diese Legislaturperiode eine umfangreiche Analyse unter Berücksichtigung des neuen Ressortzuschnitts und ein intensiver ressortinterner Abstimmungsprozess voraus.

Im Ergebnis werden in den nächsten Jahren folgende Forschungsschwerpunkte und Handlungsfelder in der Ressortforschung vielfältig adressiert, um auf dem neusten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse die notwendigen fachlichen und politischen Aktivitäten zu entfalten. So kann die Mobilität nachhaltig transformiert und die digitale Leistungsfähigkeit vorangetrieben werden.

Quelle: BMDV, Hintergrundbild © Jan Engel – stock.adobe.com

Die Forschungsschwerpunkte stehen nicht losgelöst nebeneinander, vielmehr besteht eine enge Wechselziehung zueinander. Daraus können sich Synergieeffekte entwickeln, die umso mehr die wissenschaftsbasierte Transformation des Mobilitätssystem unter der Prämisse von Nachhaltigkeit und digitaler Leistungsfähigkeit voranbringen.

Forschungsschwerpunkt I

Leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur

Eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Fundament für Mobilität. Erhebliche Investitionsmittel fließen jährlich in den Erhalt, die Verbesserung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur als solide Voraussetzungen für die Mobilität der Zukunft und eine funktionierende Volkswirtschaft. Die Schaffung wissenschaftsbasierter neuer Erkenntnisse durch Forschung ist die Voraussetzung, um diese Investitionen bedarfsgerecht zu planen und effizient einzusetzen, sowie auf dem neusten Stand von Wissenschaft und Technik weitere politische Maßnahmen abzuleiten.

Forschung hat darüber hinaus die Aufgabe, den Stand des Wissens für eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur der Zukunft immer weiter voranzutreiben und ggf. weiteren Forschungsbedarf aufzuzeigen.

Quelle: © blueliner22 – stock.adobe.com

Bezüglich der Forschungsfelder nimmt das BMDV im Rahmen seiner Zuständigkeiten die gesamte Infrastruktur in den Blick. Dringender Handlungsbedarf besteht bei Innovationen im Verkehrswegebau und zum Erhalt von Straßen-, Wasserstraßen-, Schienen-, Radverkehrs- und Fußverkehrsinfrastruktur, bei Bauwerken wie Brücken und Tunneln sowie bei Verkehrsknotenpunkten. Um dem bekannten Bedarf möglichst effizient zu begegnen, adressiert die Forschung folgerichtig als Handlungsfeld Innovationen im Verkehrswegebau und deren Erhalt.

Darüber hinaus ist eine zukunftsgerichtete Mobilität ohne Innovationen im Bereich der technischen Infrastruktur undenkbar. Hier geht es insbesondere um Forschungsfragen im Kontext des Ausbaus der Lade- und Tankinfrastruktur. Als Voraussetzung für den Markthochlauf der Elektromobilität mit Batterie und Brennstoffzelle muss sich der Ausbau der Lade- und Tankinfrastruktur in den kommenden Jahren bedeutend beschleunigen und in die Phase der Skalierung eintreten. Für den Erfolg dieses Ausbaus ist es von zentraler Bedeutung, über innovative Lösungsansätze und objektive wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen zu verfügen, welche die Gestaltung und Steuerung dieser dynamischen Entwicklung erlauben. Lade- und Tankinfrastruktur sind dabei im Kontext eines Ökosystems zu betrachten, welches die Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer, das gesamte leitungsgebundene Energieversorgungssystem auf Verteilernetzebene, das Verteilsystem für Tankinfrastruktur, sowie die notwendigen Datenströme umfasst.

Quelle: © Paulssen/BMDV

Aber auch andere Innovationen in der technischen Infrastruktur werden durch die Forschung des Ressorts vorangetrieben. Hierzu gehören beispielsweise Fragen zur Weiterentwicklung und Evaluierung digitaler Stellwerke im Eisenbahnbereich. Als weitere Beispiele seien u. a. der deutliche Forschungsbedarf im Bereich der vorausschauenden Instandhaltung, die Weiterentwicklung der digitalen und (teil-) automatisierten Bau- und Infrastrukturüberwachung für die Praxis, einschließlich der baustoff- und konstruktionsbezogenen Innovationen genannt.

Quelle: © adam121 – stock.adobe.com

Für die Verkehrsinfrastrukturplanung und die Investitionsplanung besteht ebenfalls im Rahmen der Grundlagen für die langfristige Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Bundes Forschungsbedarf bei den wissenschaftsbasierten Verfahren, Konzepten, Methoden, Daten und Prognosen. Diese Planungen stecken den Rahmen für erhebliche, milliardenschwere Investitionsentscheidungen des Bundes ab. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund dynamischer Entwicklungen der wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen relevanten Rahmenbedingungen (z. B. Umwelt- und Klimaschutz) ist eine kontinuierliche Überprüfung und Weiterentwicklung der die Planungen zugrunde liegenden Verfahren, Methoden und Datengrundlagen im Hinblick u. a. auf internationale Standards, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und Effizienz der Anwendung nicht nur geboten, sondern auch erforderlich und Kern der Ressortforschungsarbeit.

Dabei ist beispielsweise die Verkehrsnachfragemodellierung ein wichtiges Werkzeug der Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplanung. Sie wird eingesetzt, um die Wirkungen potenzieller Maßnahmen (z. B. Infrastrukturmaßnahmen) und künftiger Entwicklungen (z. B. Demografie, Nutzerkosten, Klimaschutzanforderungen) auf die Nachfrage im Güterverkehr und im Personenverkehr abzuschätzen. Die modellbasierte Verkehrsnachfrageberechnung dient der Erstellung von Prognosen, mit denen die verkehrliche Gegenwart und Zukunft sowohl quantitativ (Verkehrsmengen) als auch qualitativ (Wirkungszusammenhänge) realitätsnah abgebildet wird. Dabei ist stets der aktuelle wissenschaftliche und ingenieurtechnische Kenntnis- und Fertigungsstand zu berücksichtigen. In diesem Forschungsschwerpunkt werden deshalb u. a. konzeptionelle, methodische und verfahrenstechnische Ansätze entwickelt, vorhandene und neue Mobilitätsdaten erschlossen und bereitgestellt, um auf dem neusten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse die Verkehrsinfrastruktur-, Mobilitäts- und Investitionsplanung des Bundes zu gestalten.

Aber auch weitere verkehrsträgerspezifische Methoden, Verfahren und Prognosen sind durch Forschung voranzutreiben. Hierbei ist die Bandbreite sehr groß, von der automatisierten Validierung von Stellwerks-, Leit- und Sicherungstechnikplanungen, die Prüfung von Verfahren zur Implementierung von regionalen Klimaänderungssignalen, Naturgefahren und Extremwetterereignissen für die Infrastruktur- und Investitionsplanung bis hin zur Entwicklung einer Methodik, um den volkswirtschaftlichen Nutzen von Investitionen an Bundeswasserstraßen mit hoher touristischer Bedeutung aufzuzeigen. Auch die Entwicklung von Ansätzen zur Beurteilung verkehrsträgerspezifischer Entwicklungen in der Fortschreibung der methodischen Ansätze und zur Weiterentwicklung der Bundesverkehrswegeplanung sowie die Erforschung von Modellen, um ein Multi-Airport Modul zur Quantifizierung engpassdämpfender Effekte durch Nachbarflughäfen und anderen Hubs zu generieren, werden beispielsweise adressiert.

Nicht zuletzt unterstützt das BMDV über die laufende Forschungsarbeit die Weiterentwicklung der Rechtsetzung und Regelwerke für die Vielfalt an Themen des Ressorts und trägt so dazu bei, dass wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die Anwendung kommen.

Aufgrund dieser komplexen Anforderungen identifiziert der RFR in diesem Schwerpunkt folgende Handlungsfelder (HF):

| HF 1 | Innovationen im Verkehrswegebau und zum Erhalt von Straßen-, Wasserstraßen-, Schienen-, Radverkehrs- und Fußverkehrsinfrastruktur einschließlich der Verkehrsknotenpunkte |

| HF 2 | Innovationen in der technischen Infrastruktur |

| HF 3 | Weiterentwicklung von Verfahren, Konzepten, Methoden, Daten und Prognosen als Grundlage für die Verkehrsinfrastrukturplanung und Investitionsplanung |

| HF 4 | Fachwissenschaftliche Unterstützung bei der Rechtssetzung und bei Regelwerken zur Verkehrsinfrastruktur |

Forschungsschwerpunkt II

Klimaneutralität & Umweltschutz in Verkehrssystemen

Die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sehen eine deutliche Reduktion von Treibhausgas (THG-)Emissionen vor. Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes vom 12.05.2021 hat die Bundesregierung die verbindlichen Ziele zur Senkung der klimaschädlichen Treibhausgase gegenüber dem Basisjahr 1990 nochmals erhöht und eine sektorübergreifende Reduzierung um mindestens 65 % bis 2030 beschlossen. Für das Jahr 2040 gilt ein Minderungsziel von mindestens 88 % und bis 2045 soll Deutschland sektorübergreifend Treibhausgasneutralität erreichen. Bis 2030 wurden bereits jährliche Sektorziele festlegt. Im Verkehrssektor muss eine Verminderung der THG-Emissionen von 146 Mio. t CO2-äq im Jahre 2020 auf 85 Mio. t CO2-äq im Jahre 2030 erzielt werden. Forschungsseitig wird durch die BMDV-Forschung dabei auch der Zeitraum nach 2030 in den Blick genommen und eine Klimaneutralität im Sektor Verkehr weiter vorangetrieben.

Eine verantwortungsvolle und vorsorgende Verkehrspolitik bedarf einer innovativen und problemorientierten Forschungskulisse. Der Forschungsschwerpunkt „Klimaneutralität & Umweltschutz in Verkehrssystemen“ widmet sich im Wesentlichen der Fragestellung, wie alternative Antriebssysteme und Kraftstoffe unter Berücksichtigung der zugehörigen Versorgungsinfrastruktur im Verkehr schrittweise implementiert werden können, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Dazu zählen die Erforschung vielfältiger innovativer Fahrzeugtechnologien zum Erreichen der Klimaneutralität und zur Verbesserung des Umweltschutzes, um auch zukünftige technische und betriebliche Anforderungen erfüllen zu können.

Eines der wesentlichen Themen ist hierbei der Markthochlauf für die Elektrifizierung des Verkehrs – dazu zählen batterieelektrische Fahrzeuge als auch Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb. Für die verschiedenen Verkehrsträger müssen die relevanten Anwendungsfälle der Elektromobilität analysiert und Lösungen gefunden werden, die nutzerfreundlich, bedarfsgerecht und praktikabel sind. Es bedarf technologischer Innovationen, um mit Hilfe der Elektromobilität so viele Treibhausgasemissionen wie möglich einzusparen. Dabei sind die Nutzung von Synergien mit benachbarten Technologiefeldern und die effiziente Einbindung klimaneutraler Energiequellen zentral.

Die Bundesregierung unterstützt darüber hinaus die Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie sehr intensiv seit 2007. Mobilität unter Nutzung von Wasserstoff- und Brennstoffzellen ist für die Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr unerlässlich. Die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie stellt eine sinnvolle Ergänzung zu batterieelektrischen Fahrzeugen dar - insbesondere für große und schwere Fahrzeuge sowie im Schiffs- und Luftverkehr.

Die anwendungsbezogene Forschung ist dabei sehr vielfältig. In der Seeschifffahrt reicht sie beispielsweise von der Antriebstechnologie, über die Versorgungsinfrastruktur, den Markthochlauf bis zu ökonomischen Fragestellungen. Das BMDV fördert im Rahmen des ressortübergreifenden Programms NIP II (Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie) die Entwicklung, Marktvorbereitung und Beschaffung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie für den Einsatz im Verkehr, die Forschung zur Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien sowie die Integration von Wasserstoff in das Kraftstoffportfolio. Ziel ist, die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie wettbewerbsfähig im Verkehrssektor zu etablieren. Die Forschung zielt darauf ab, Kosten weiter zu reduzieren und die anwendungsorientierte Marktaktivierung fortzusetzen.

Neben alternativen Antriebskonzepten gilt es, zur Erreichung der Klimaschutzziele auch die Energiebasis des Verkehrs bis 2045 schrittweise hin zu klimafreundlichen erneuerbaren Kraftstoffen zu wandeln. Sowohl bei strombasierten Kraftstoffen

(E-Fuels) aus vorwiegend erneuerbaren Energien als auch bei fortschrittlichen Biokraftstoffen aus Abfall und Reststoffen sind noch Entwicklungsarbeiten in Bezug auf die Gesamtkette, aber auch für einzelne Prozessschritte notwendig, damit diese mittelfristig einen relevanten Beitrag zur Treibhausgasminderung leisten können. Konkret gibt es etwa Entwicklungsbedarf für innovative Herstellungsverfahren, um die notwendige technologische Reife für einen Markteintritt und den Markthochlauf dieser Kraftstoffe zu erreichen. Für Prozesse mit höherem technologischem Reifegrad sind zudem noch Optimierungs- und Effizienzpotenziale mit dem Ziel der Kostenreduktion zu heben.

Ein weiterer Aspekt der Forschung in diesem Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit nachhaltiger Bauweise und Bauwerken. Aus Rechtsgrundlagen und der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie resultieren erhöhte Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen im Rahmen von Um-, Aus- und Neubau von Verkehrsinfrastrukturbauwerken. Hierbei geht es beispielsweise um CO2-speichernde Baustoffe, die Anwendung von geeigneten Pflanzenarten zur Böschungssicherung, die Bewertung des Recyclingpotentials und der Rückhaltefunktion bestimmter Baustoffe. Aber auch dem Off-Shore Bereich widmet sich die BMDV-Forschung, z. B. durch die Untersuchung möglicher Auswirkungen von Offshore-Bauwerken auf die Umwelt, um Entscheidungsprozesse zu fördern und Erkenntnisse zur nachhaltigen Meeresnutzung zu erzielen.

Eine nachhaltige Verkehrspolitik muss sowohl den wachsenden Mobilitätsbedürfnissen als auch den steigenden Umweltanforderungen gerecht werden. So besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf aus verkehrspolitischer Sicht hinsichtlich umweltschutzrelevanter Themen wie Lärmschutz, Luftqualität und Naturschutz zu Land und zu Wasser.

Quelle: Adobe Stock / Bernd Leitner

Die Ressortforschung liefert zudem substanzielle Beiträge zu den von der Bundesregierung gesetzten Zielen in den Bereichen der ökologisch orientierten Gewässerentwicklung und -forschung sowie zur Entwicklung einer umweltverträglichen, nachhaltigen und resilienten Verkehrsinfrastruktur. Thematisch anders ausgerichtet, aber ebenso zum Portfolio gehörend, ist die standardisierte Abschätzung von Emissionen und Immissionen aus dem Flugverkehr.

Quelle: © Wojciech Wrzesień – stock.adobe.com

Daneben ist auch die Vermeidung von Treibhausabgasen bei Bau, Erhaltung, Betrieb und Verkehr von hoher Bedeutung. Auch der Ausbau der Gewinnung von erneuerbaren Energien (insbesondere Photovoltaik) an Verkehrsträgern und Verkehrsnebenflächen soll vertieft untersucht werden, um Potenziale, aber auch Grenzen des Einsatzes zu erkennen. Ebenso wird die Förderung der Biomasse auf Verkehrsnebenflächen in der Forschung betrachtet.

Folgende Handlungsfelder werden in diesem Forschungsschwerpunkt bedient:

| HF 1 | Alternative Antriebstechnologien und Kraftstoffe |

| HF 2 | Innovative Fahrzeugtechnologien |

| HF 3 | Nachhaltige Bauweisen und Baustoffe sowie Bewertungsverfahren |

| HF 4 | Innovationen zum Umwelt- und Lärmschutz |

| HF 5 | Klimaneutrale Mobilität und Stärkung des Klimaschutzes |

Forschungsschwerpunkt III

Mobile, digital vernetzte Gesellschaft und Wirtschaft

Mobilität muss nachhaltig, effizient, emissionsarm, barrierefrei, digital, intelligent, innovativ, sicher, für alle alltagstauglich und bezahlbar sowie resilient sein. In diesem Forschungsschwerpunkt nimmt das BMDV die Bedürfnisse und das daraus folgende Nachfrageverhalten von Wirtschaft und Gesellschaft in den Blick. Die Vielfalt der Anforderungsprofile der Gesamtgesellschaft und der Entwicklungen bei Technologien erfordern systemische Betrachtungen. Zugleich gilt es die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten in der Stadt, im Umland und auf dem Land in den unterschiedlichen Regionen sowie deren wechselseitigen Beziehungen zu berücksichtigen. Dem funktionalen Raum kommt hierbei besondere Beachtung zu.

Quelle: © Have a nice day – stock.adobe.com

Daher widmet sich dieser Forschungsschwerpunkt den vielfältigen Forschungsfragen im Kontext der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, mobilen, digital vernetzten Gesellschaft und Wirtschaft. Für die Transformation der Mobilität sind einerseits integrierte nachhaltige Konzepte wie beispielsweise SUMPs (Sustainable Urban Mobility Plans) für den Güter- und Personenverkehr zur Unterstützung verkehrspolitischer Ziele, andererseits aber auch Untersuchungen zur Entwicklung des Mobilitätsverhaltens und zur Akzeptanzforschung erforderlich, um wissenschaftlich fundierte Grundlagen für politische Maßnahmen zu erhalten. Nachhaltige Mobilitätsnachfrage und entsprechendes klimabewusstes Mobilitätsverhalten bedürfen einer neue Mobilitätskultur, die von Personen Änderungen in ihren bisherigen Entscheidungen verlangt. Änderungen im Mobilitätsverhalten setzen voraus, dass attraktive und adäquate Angebote und Alternativen verfügbar und hinreichend bekannt sind. Dabei muss berücksichtigt werden, dass das Mobilitätsverhalten in der Regel routiniert geschieht, tief in kulturelle und soziale Kontexte eingebettet und oftmals von wirtschaftlichen und persönlichen Einflussfaktoren abhängig ist, sodass Verhaltensänderungen und die Nutzung veränderter Angebote in der Regel von vielen Faktoren abhängig sind.

Mit einer konsequenten Vernetzung der Verkehrsträger und dem Einsatz intelligenter multimodaler Verkehrssysteme kann angebotsseitig ein wesentlicher Beitrag für einen umwelt- und sozialverträglichen Verkehr geleistet werden. Hierzu bedarf es als Grundlage innovativer und integrierter Mobilitätskonzepte sowie deren Akzeptanz und Umsetzung.

Klar ist zudem: Die Bewältigung des Güterverkehrszuwachses und die Unterstützung der verkehrspolitischen Verlagerungsziele bedürfen gezielter Forschung zur besseren Ausnutzung der verkehrsträgerspezifischen Stärken und zukunftsweisender Konzepte im Bereich Logistik und Fracht.

Quelle: © Montage MedienMélange / iStock/monsit

Beispielhaft wird dies an der Verlagerung von Großraum- und Schwerlasttransporten von der Straße auf Schiene und Wasserstraße verfolgt.

Forschungsmaßnahmen zur verbesserten Koordination der Güterflüsse durch eine intelligente Verkehrssteuerung für Logistikverkehre (Bündelung, Lenkung, Vermeidung) dienen dazu, den wachsenden Gütertransportanforderungen gerecht zu werden. So geht es beispielsweise um Fragestellungen der Nutzung des Schienengüterverkehrs für Stückgüter und in der Paketlogistik u. a. um ressourcenschonende Nachnutzung von Fahrzeugen aus dem Personenverkehr.

Quelle: © XtravaganT – stock.adobe.com

Der Personenverkehr nimmt in der Wahrnehmung gleichwertiger Lebensverhältnisse eine entscheidende Rolle ein. Durch die begleitende Forschung zu verkehrsträgerübergreifenden, integrierten und nachhaltigen Mobilitätskonzepten und deren Akzeptanz und Umsetzung trägt die Ressortforschung maßgeblich dazu bei, verkehrspolitische Zielstellungen umsetzen zu können.

Forschungsbedarf besteht hinsichtlich einer bedarfsgerechten Mobilität und einer guten Erreichbarkeit als Grundvoraussetzungen für gleichwertige Lebensverhältnisse. Die zugrunde liegenden Anforderungen unterscheiden sich zwischen städtischen und ländlichen Räumen erheblich und erfordern eine systemische Betrachtung der Mobilitätsmöglichkeiten in den einzelnen Regionen und deren wechselseitigen Beziehungen sowie in den funktionalen Räumen und auf nationaler Ebene.

Mit seiner Forschungsförderung in diesem Handlungsfeld möchte das BMDV dazu beitragen, flächendeckende Mobilitätslösungen und ihre Vernetzung in gemeinsamen Mobilitätskonzepten zu entwickeln und hierfür die vertraglichen, organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen zu schaffen. Diese Lösungen sollen zur Verbesserung der Mobilität in ländlichen Räumen beitragen und gleichzeitig Konzepte für eine multimodale Verknüpfung von städtischen und ländlichen Räumen unterstützen. Hierbei geht es auch um die Gestaltung und Akzeptanz von Mobilitätsketten und deren Nutzung.

Die Forschungsinitiativen in diesem Bereich zielen vor allem darauf ab, die Attraktivität – dazu gehört neben der objektiven Sicherheit das subjektive Sicherheitsempfinden- umweltverträglicher Verkehrsmittel und in erster Linie der öffentlichen Verkehrsmittel zu erhöhen, z. B. bei der Bewältigung der ersten oder letzten Meile und die digitale Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger durch z. B. Mobilitätsplattformen zu erleichtern. In diesem Kontext wird auch der verbesserte Zugang zum Schienenverkehr untersucht. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur werden u. a. die technischen, betrieblichen und sozioökonomischen Voraussetzungen erfolgreicher Reaktivierungen vorhandener stillgelegter Bahnstrecken einschließlich der regionalen Auswirkungen erforscht, um Handlungsempfehlungen ableiten zu können.

Wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung gezielter und effizient wirksamer verkehrspolitischer Maßnahmen ist es, dass verkehrliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkungszusammenhänge zwischen Infrastrukturangebot und Mobilitätsverhalten zielgenau, fundiert und mit einer hohen Aktualität analysiert werden. Dies erfordert empirische Unterfütterung mit aktuellen Verkehrs- und Mobilitätsdaten über die Ursachen der Mobilität, die Einstellungen, Zwänge und Freiheitsgrade. So besteht u. a. für die Schiene erhöhter Forschungsbedarf hinsichtlich der Akzeptanz und Nutzung des Schienenverkehrs, um daraus Rahmenbedingungen für eine Erhöhung der Verkehrsleistungen im Personenverkehr abzuleiten. Darüber hinaus beschäftigt sich Ressortforschung mit der Frage, wie aktuelle Anlässe das Fahrgastverhalten verändern, um Rückschlüsse auf politische Gestaltung von Mobilitätsverhalten zu ziehen (derzeit beispielsweise: Corona-Pandemie, zeitlich begrenzte Einführung des Neun-Euro-Tickets im Sommer 2022). Auch die Themen der Bezahlbarkeit und der Barrierefreiheit determinieren entscheidend das Mobilitätsverhalten und zeigen künftigen Forschungsbedarf auf.

Daher adressiert dieser Forschungsschwerpunkt folgende Handlungsfelder:

| HF 1 | Erstellung integrierter Güterverkehrskonzepte, Förderung der Logistik und des multimodalen Güterverkehrs |

| HF 2 | Erstellung verkehrsträgerübergreifender, integrierter Mobilitätskonzepte für den Personenverkehr |

| HF 3 | Verbesserung der Mobilität in der Fläche (gleichwertige Lebensverhältnisse) & Erreichbarkeit urbaner und ländlicher Räume |

| HF 4 | Untersuchung des Mobilitätsverhaltens, Akzeptanzforschung, Bezahlbarkeit & Barrierefreiheit (Soziale Teilhabe) |

Forschungsschwerpunkt IV

Leistungsfähige digitale Netze & Dateninfrastruktur

Die wirtschaftliche Wertschöpfung von Daten und ihre Verarbeitung im Rahmen digitaler Anwendungen ist enorm. Hierbei geht es auch darum, die Potentiale neuer digitaler Daten systematisch und kontinuierlich zu erschließen, um hierdurch einen Informationsmehrwert oder eine Entlastung der Befragten zu erreichen. Insgesamt sind zugängliche, qualitativ hochwertige und nutzbare Daten eine wichtige Grundlage für Forschung, Innovationen, Planungen, Investitionen und weiteren Maßnahmen des Ressorts. Gleichzeitig unterstützen sie beim Maßnahmenmonitoring und bei Entscheidungen zum Wohle der Gesellschaft.

Die Verbesserung des Datenzugangs, der -verfügbarkeit, -vernetzung, Qualität und Interoperabilität von Daten bis hin zu einem Datenökosystem – sowohl in sektorspezifischen Zusammenhängen als auch sektorenübergreifend - ist daher ein zentrales Handlungs- und Forschungsfeld der nächsten Jahre. Dies umfasst ebenso die Standardisierung von Daten, ihre Überführung in Anwendungen und Geschäftsmodelle, sowie den Austausch von Daten und Services auf Plattformen.

Leistungsfähige digitale Netze und eine sichere, vertrauenswürdige, bedarfsgerechte Dateninfrastruktur sind die Grundlage für digitale Anwendungen und innovative Geschäftsmodelle. Nahezu alle technologischen Innovationen und Weiterentwicklungen erfordern eine sichere und störungsfreie Datenkommunikation. Immer mehr Gegenstände, Sensoren und Maschinen werden miteinander vernetzt. Die Mobilfunknetze sind daher zentraler Bestandteil der Gigabitnetze der Zukunft. Neben den Innovationen für die Netze (z. B. 6 G) gilt es jedoch auch künftige Anwendungsszenarien zu entwickeln und zu erproben, die diese Innovationen sinnvoll nutzen und so eine weitere Nachfrage generieren. Besonders geeignet sind die Bereiche Mobilität, Logistik, Industrie und Energie aber auch der landwirtschaftliche Bereich.

Quelle: Adobe Stock / Success Media

Ziel ist es, Ressourcen zu schonen und schädliche Emissionen zu verringern. So dienen die Entwicklung und Bewertung von technologischen Innovationen beispielsweise der Automatisierung in der Seeschifffahrt und der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens im Seeverkehr.

Durch die Digitalisierung und den Einsatz neuer Zukunftstechnologien steigt der Bedarf nach energieeffizienter und hochkapazitiver Recheninfrastruktur zur Datenverarbeitung kontinuierlich. Es gilt zu untersuchen, wie das Angebot für Recheninfrastruktur gestaltet sein muss und in welcher Form der Staat bei der nationalen Kapazitätserweiterung unterstützen kann, damit Unternehmen ihre Wachstumschancen optimal nutzen können und die technologische Souveränität Deutschlands im Bereich der Dateninfrastrukturen sichergestellt wird.

Folgende Handlungsfelder werden in diesem Forschungsschwerpunkt aufgegriffen:

| HF 1 | Verbesserung des Datenzugangs, der -verfügbarkeit, -vernetzung, Geschäftsmodellentwicklung (Datenökonomie) |

| HF 2 | Hochkapazitive Recheninfrastruktur (u. a. auch für Mobile Edge, Cloud-, Quantencomputing) und Plattformökonomie |

| HF 3 | Technologische Innovationen und Weiterentwicklungen im anwendungsnahen Bereich des Mobilfunks (6 G) |

Forschungsschwerpunkt V

Fortentwicklung digitaler Anwendungen

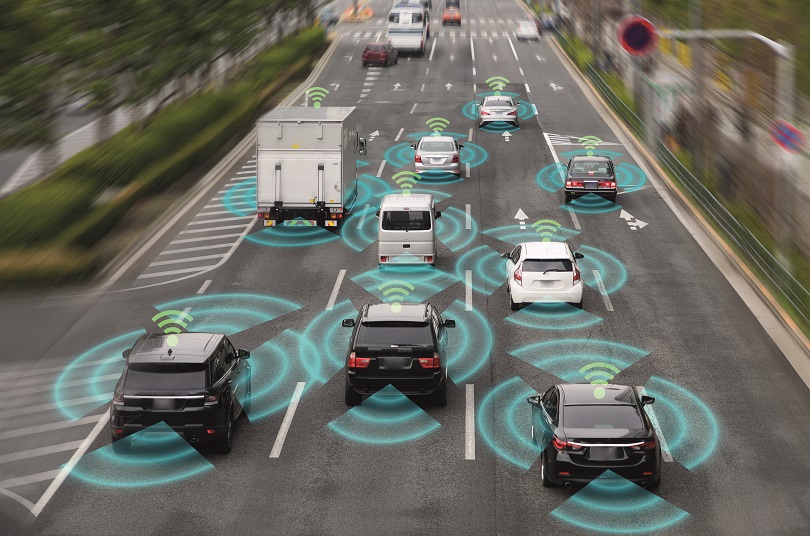

Schlüsseltechnologien der Digitalisierung wie künstliche Intelligenz (KI), Distributed Ledger Technology (DLT), Cloud- und Quantentechnologien sind als branchenübergreifende Enabler für Innovationen und neue Geschäftsmodelle wesentliche Wachstumstreiber der nächsten Jahre. Um im globalen Wettbewerb Schritt halten zu können, ist es erforderlich, sich in der anwendungsnahen Entwicklung und Erprobung digitaler Zukunftstechnologien noch breiter aufzustellen, möglichst viele Unternehmen sektorübergreifend zu aktivieren und zu vernetzen, sowie die Entwicklung von Qualitätsstandards zu beschleunigen. Um die grüne und digitale Transformation (sog. Twin Transition) voranzutreiben, bedarf es zudem umfangreicher Forschung zu sog. Green-IT. Dies beinhaltet sowohl Aspekte der Energie- und Ressourceneffizienz, Reduktion von Treibhausgasemissionen wie auch der nachhaltigen Ausgestaltung von Software und digitalen Dienstleistungen.

Die Digitalisierung unterstützt zudem ein völlig neues Mobilitätsverhalten und verändert die Art und Weise, wie Mobilität realisiert wird. Die Digitalisierung des Mobilitätssektors birgt hohe Potentiale, um durch Automatisierung und digitale Vernetzung, den Verkehr sicherer, umweltfreundlicher, nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Darüber hinaus wird der Einsatz autonomer (fahrerloser) und vernetzter Verkehrsmittel wesentlicher Bestandteil der zukünftigen Mobilität sein. Der damit zusammenhängende Forschungsbedarf zur Verarbeitung von großen, komplexen, schnelllebigen Datenmengen (Big Data) ist eines der künftigen Forschungsfelder des Ressorts.

Quelle: © metamorworks – stock.adobe.com

Digitalisierung trägt zudem dazu bei, beispielsweise Verwaltungsprozesse im Frachttransport sowie die Kommunikation und den elektronischen Datenausgleich zwischen Logistikwirtschaft und den Behörden durch neue digitale Anwendungen zu unterstützten und zu ermöglichen – hier besteht kontinuierlicher Forschungsbedarf.

Auch hinsichtlich Planungs- und Genehmigungsverfahren wird Digitalisierung heute als wesentlicher Beschleuniger gesehen. Digitale Modelle und virtuelle Simulationen sind hier die Mittel der Wahl, um Planung und Genehmigung zu unterstützen. Ergänzend können modellbasierte Simulationen, Prognosen, und Bilanzierungen eingesetzt werden, um vorausschauend bzw. im laufenden Betrieb präzisere Aussagen zur Ökobilanz sowie den Umweltauswirkungen von Bauvorhaben bzw. Systemen zu erhalten.

Quelle: BMDV

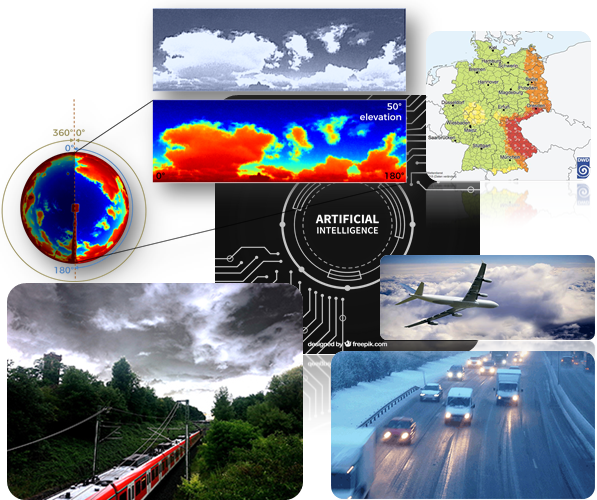

Nicht zuletzt betreibt das BMDV in seinen Ressortforschungseinrichtungen eine Vielzahl an meteorologischen, hydrographischen, gewässerkundlichen und umweltbezogenen Datenerhebungen und entwickelt daraus Vorhersagemodelle.

Quelle: © Deutscher Wetterdienst/Reuniwatt, © freepic.com

Vorhersagen sind für die Leichtigkeit und Sicherheit von Verkehren essentiell. So kann Forschung zur Verbesserung der umweltbezogenen Daten beispielsweise helfen, Planungs- und Zulassungsverfahren effektiver abwickeln zu können. Sie sind zudem wichtige Grundlage für die Entwicklung einer gegenüber den Folgen des Klimawandels resilienten Infrastruktur.

Diesen Herausforderungen widmet sich der Forschungsschwerpunkt in folgenden Handlungsfeldern:

| HF 1 | Digitalisierung/Automatisierung/Vernetzung in der Mobilität |

| HF 2 | Neue, digitale Zukunftstechnologien |

| HF 3 | Verbesserung meteorologischer, hydrographischer, gewässerkundlicher und umweltbezogener Datenerhebungen und Vorhersagen |

| HF 4 | Digitalisierung, Digitale Modelle und virtuelle Simulationen für Planung und Genehmigung im Bauwesen sowie in Verkehrs-, Betriebs- und Fahrzeugtechnologien |

| HF 5 | Verbesserung der digitalen Vernetzung in der Logistik/ in Transportmanagementsystemen/ in der Hafenlogistik |

| HF 6 | Digitalisierung der Verkehrsverwaltung/B2A Kommunikationssysteme |

Forschungsschwerpunkt VI

Resiliente Verkehrs- und Datensysteme & Verkehrssicherheit

Die Untersuchung relevanter Risiken und die Weiterentwicklung von Schutz- und Anpassungsmaßnahmen wird immer wichtiger. Hierzu gehören verkehrsträgerbezogene und verkehrsträgerübergreifende Vulnerabilitäts-, Kritikalitäts-, Extremwert- und Risikoanalysen.

Quelle: © MIKHAIL – stock.adobe.com

Quelle: © Bundesanstalt für Wasserbau - BAW

Aufgrund der Langlebigkeit der Infrastruktur und der langen Planungsvorläufe von investiven Maßnahmen müssen die zukünftigen Anforderungen zur Anpassung an den Klimawandel und Wetterextreme bereits bei der Planung, Instandhaltung sowie zusätzlich notwendiger Maßnahmen zur Erhöhung der Verlässlichkeit der Verkehrsinfrastruktur möglichst umfassend und aussagekräftig berücksichtigt werden. Die Forschung dient dazu, auf Basis vertiefter Kenntnisse der Umweltbedingungen und Prognosemethoden, Maßnahmen der Klimaanpassungen zu erarbeiten und umzusetzen. Aber auch die Weiterentwicklung der Monitoringsysteme für klimatische Einflussfaktoren ist in diesem Kontext von Bedeutung, um noch gezielter Resilienzmaßnahmen entwickeln zu können.

Die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung der Systeme schafft neue Angriffsmöglichkeiten für aggressivere und komplexere, cyber-physische Angriffe auf Verkehrssysteme, daher ist die Cybersicherheit zu stärken. In diesem Forschungshandlungsfeld geht es beispielsweise um die Entwicklung von Abwehrsoftware, die Erforschung und Entwicklung störfreier Geräte und Systeme sowie Systemverbünde zur Navigation und Kommunikation. Dies betrifft den marinen Bereich genauso wie den terrestrischen Bereich.

Quelle: © metamorworks – stock.adobe.com

Die Gefahrenabwehr (Security) im Verkehr und Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) ist ein weiteres Handlungsfeld. Forschungsbedarf besteht hier in der Untersuchung der relevanten Risiken und der bestehenden Schutzkonzeption im Verkehrsbereich, um für den Zuständigkeitsbereich des BMDV geeignete Maßnahmen zu einer bedrohungsgerechten Verbesserung der bestehenden Schutzkonzepte und zur Stärkung der Resilienz zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Zusammenhang wird durch die BMDV-Forschung besonders das Thema Weiterentwicklung von Vorhersage- und Warnmeldesystemen und Verbesserung der Vorhersagequalität und -produkte, z. B. durch zunehmende Automatisierung, in den Blick genommen. Es ist zudem geplant, ein möglichst verkehrsträgerübergreifendes Frühwarnsystem für Naturgefahren aufzubauen.

Quelle: © Guido Rosemann – BASt

Den dargestellten Herausforderungen widmet sich der Forschungsschwerpunkt in folgenden Handlungsfeldern:

| HF 1 | Anpassung der Verkehrssysteme an die Folgen des Klimawandels |

| HF 2 | Verlässlichkeit und Resilienz der Verkehrsinfrastruktur |

| HF 3 | Stärkung der Cybersicherheit im Verkehr |

| HF 4 | Gefahrenabwehr (Security) im Verkehr und Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) |

| HF 5 | Verbesserung der Verkehrssicherheit (Safety) |

| HF 6 | Entwicklung/ Weiterentwicklung von Warnmeldesystemen |