Quelle: Fotolia / Sergey Nivens

Sichere Verkehrsträger brauchen Geoinformationen

Geoinformationen sind die Grundlage für Planungsprozesse und strategische Entscheidungen, z.B. bei der Verkehrswegeplanung oder beim Erhalt und Ausbau bestehender Infrastrukturen. Sie sind unverzichtbar für operative Abläufe, um sichere und zuverlässige Verkehrsträger bereitzustellen.

Das BMDV stellt aus seinem Geschäftsbereich einen vielfältigen Datenpool unterschiedlicher Geoinformationen und Geoinformationsanwendungen über Dateninfrastrukturen bereit. Mit dem Ziel „mehr und bessere Daten“ bereitzustellen, arbeiten wir in Gremien an Strategien und Standardisierung mit.

Beispiele für Geoinformationen im BMDV Geschäftsbereich

Wetter und Klima

Quelle: BMDV

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Im Rahmen seines Open-Data-Angebots stellt der DWD viele Geodaten wie Modellvorhersagen, Radardaten, aktuelle Beobachtungsdaten sowie eine große Zahl von Klimadaten auf seinem Open-Data-Server zur freien Verfügung bereit.

Der Deutsche Wetterdienst bietet zudem verschiedene Datensätze als OGC-konforme Geodienste (WMS / WFS) an. Beispielsweise über die Dienste unter maps.dwd.de oder cdc.dwd.de/geoserver können Datenvisualisierungen und Datenformate selbst konfiguriert werden. Unter Nutzung dieser Schnittstellen bietet der DWD in seinem CDC-Portal auch einen interaktiven Zugriff auf die klimatologischen Datenbestände, wie beispielsweise die langen Messreihen seiner Wetterstationen, an.

Die Apps des DWD – WarnWetter-App, Gesundheitswetter-App und Flugwetter-App – können für iOS und Android bezogen werden.

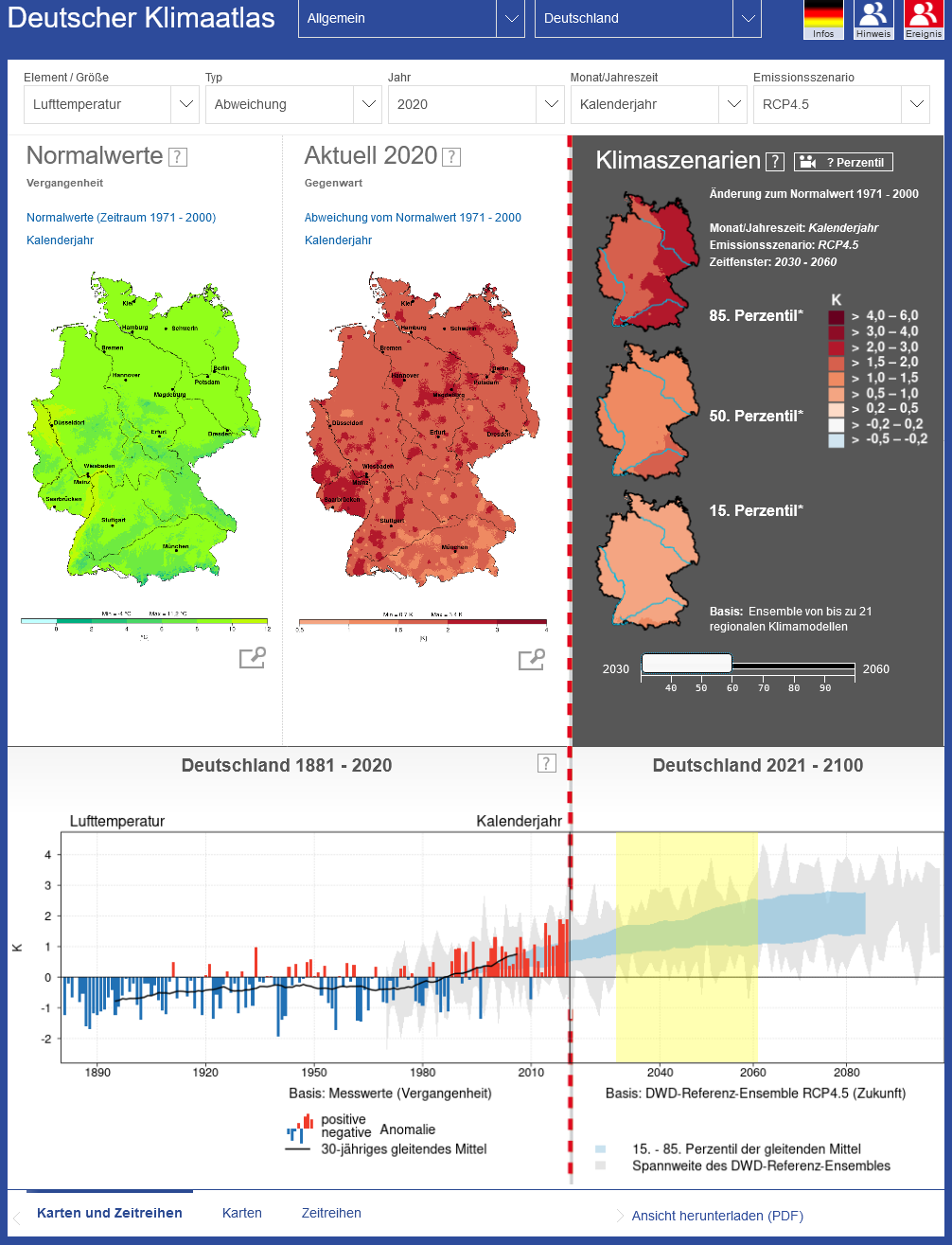

a) Deutscher Klimaatlas

Quelle: DWD, Deutscher Klimaatlas

Der Deutsche Klimaatlas ist ein Online-Angebot des DWD, in dem mögliche Szenarien des zukünftigen Klimas in Deutschland in einer Zusammenschau mit dem früheren und derzeitigen Klima gezeigt werden. Neben Klimakarten enthält der Klimaatlas Darstellungen der zeitlichen Entwicklung. Hier werden die Beobachtungen in Kombination mit der simulierten zukünftigen Entwicklung gezeigt. Die beobachteten Klimadaten des DWD stehen auf dem Open Data Server auch zum direkten Download zur Verfügung.

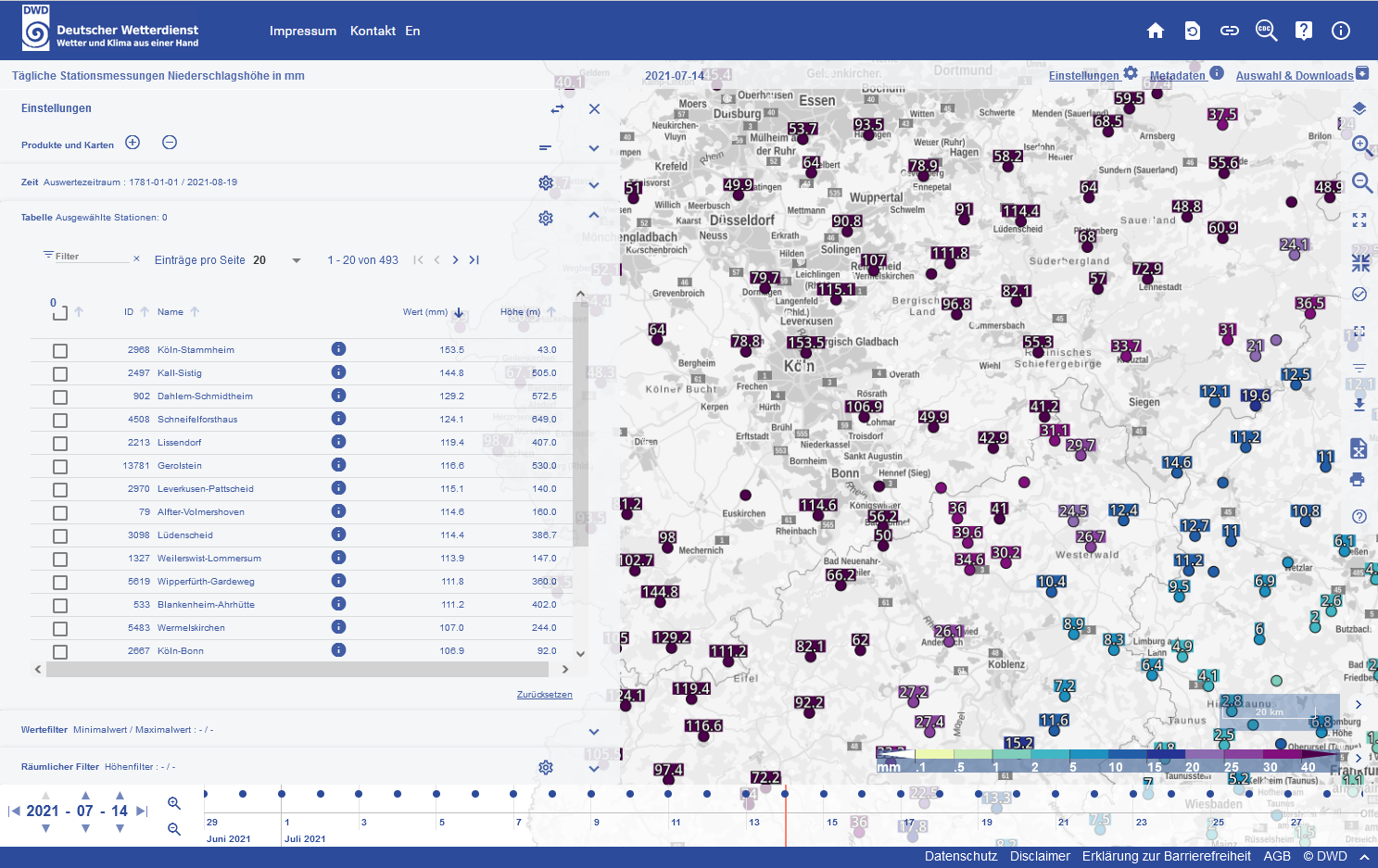

b) Climate Data Center (CDC) – Portal

Quelle: DWD, Climate Data Center (CDC) – Portal

Das Climate Data Center Portal bietet ein freien Zugang mit Downloadmöglichkeiten für eine wachsenden Auswahl von Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes an. Hier finden Sie Daten zum direkten Download und interaktive Zugriffsmöglichkeiten für Stations- und Rasterdaten. Der interaktive Bereich erlaubt eine grafische und tabellarische Vorschau auf die deutschen Stationsdaten und ausgewählte Rasterdatensätze. Alle Datensätze stehen zusätzlich auf unserem Open Data Server zum Download zur Verfügung.

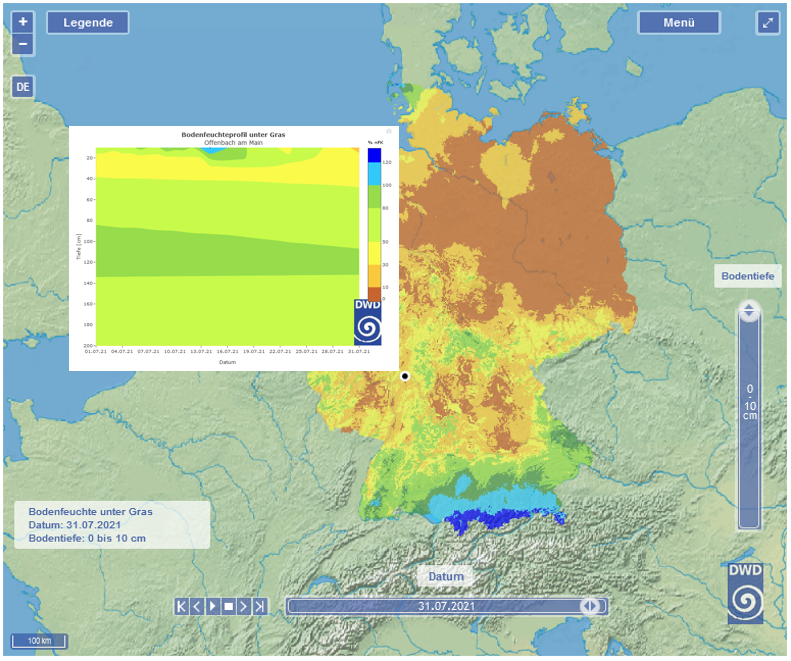

c) DWD Bodenfeuchteviewer

Quelle: DWD Bodenfeuchteviewer

Der Bodenfeuchteviewer des DWD stellt die Bodenfeuchte und anderer Wasserhaushaltsgrößen dar, die es erlauben, das Wasserangebot im Boden zu überwachen. So ist eine erste Bewertung der Situation z.B. bei Starkregenphasen, Trockenheit und Dürre möglich.

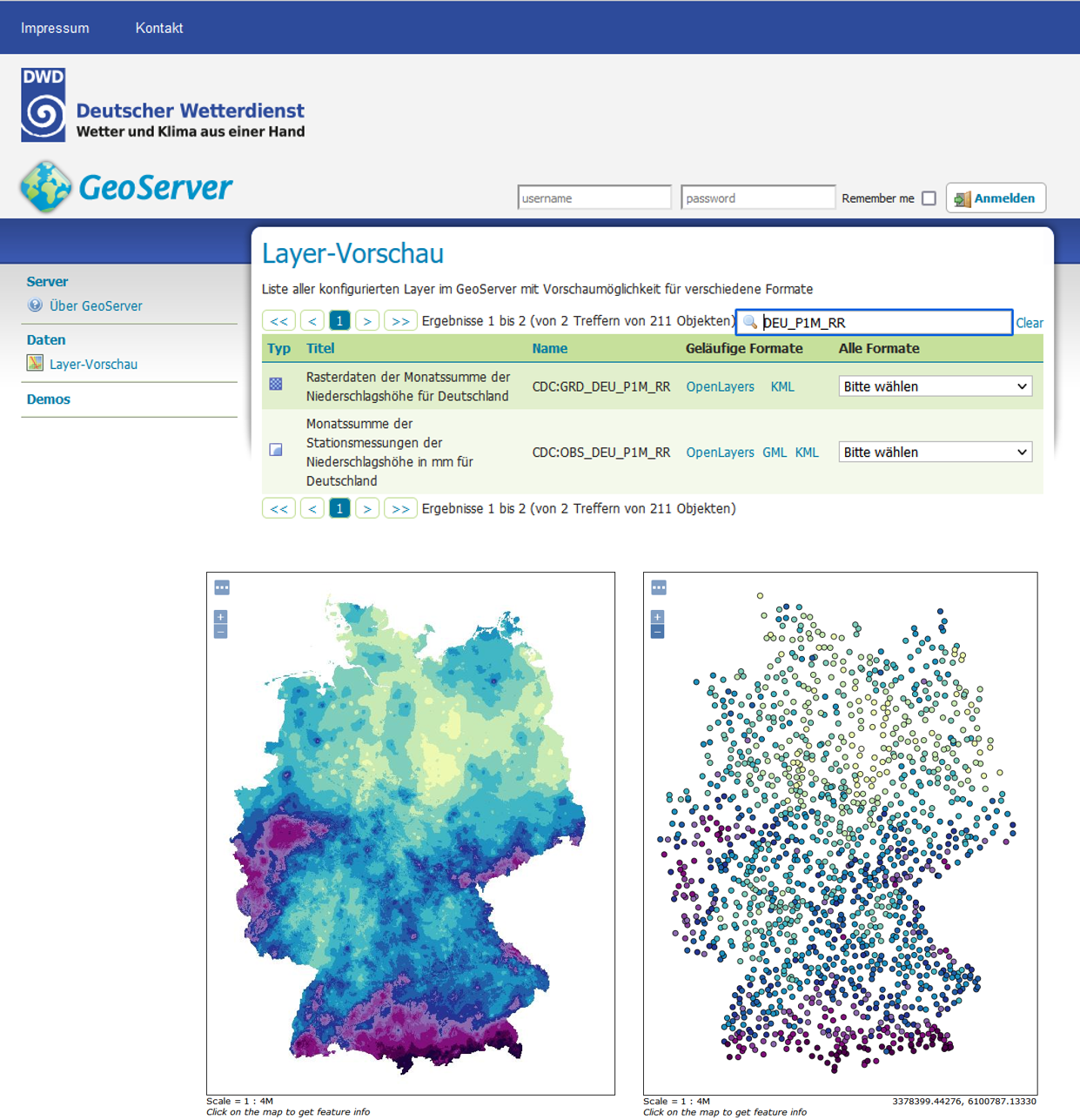

d) Climate Data Center (CDC) Geoserver (DWD-CDC-Geodienste)

Quelle: DWD, Climate Data Center (CDC) – GeoServer

Der CDC-Geoserver ist ein Geodienst des DWD zur Bereitstellung ausgewählter Klimadaten des DWD. Über Open Geospatial Consortium (OGC) konforme Schnittstellen kann auf die veröffentlichten Vektor- und Rasterdaten zugegriffen werden.

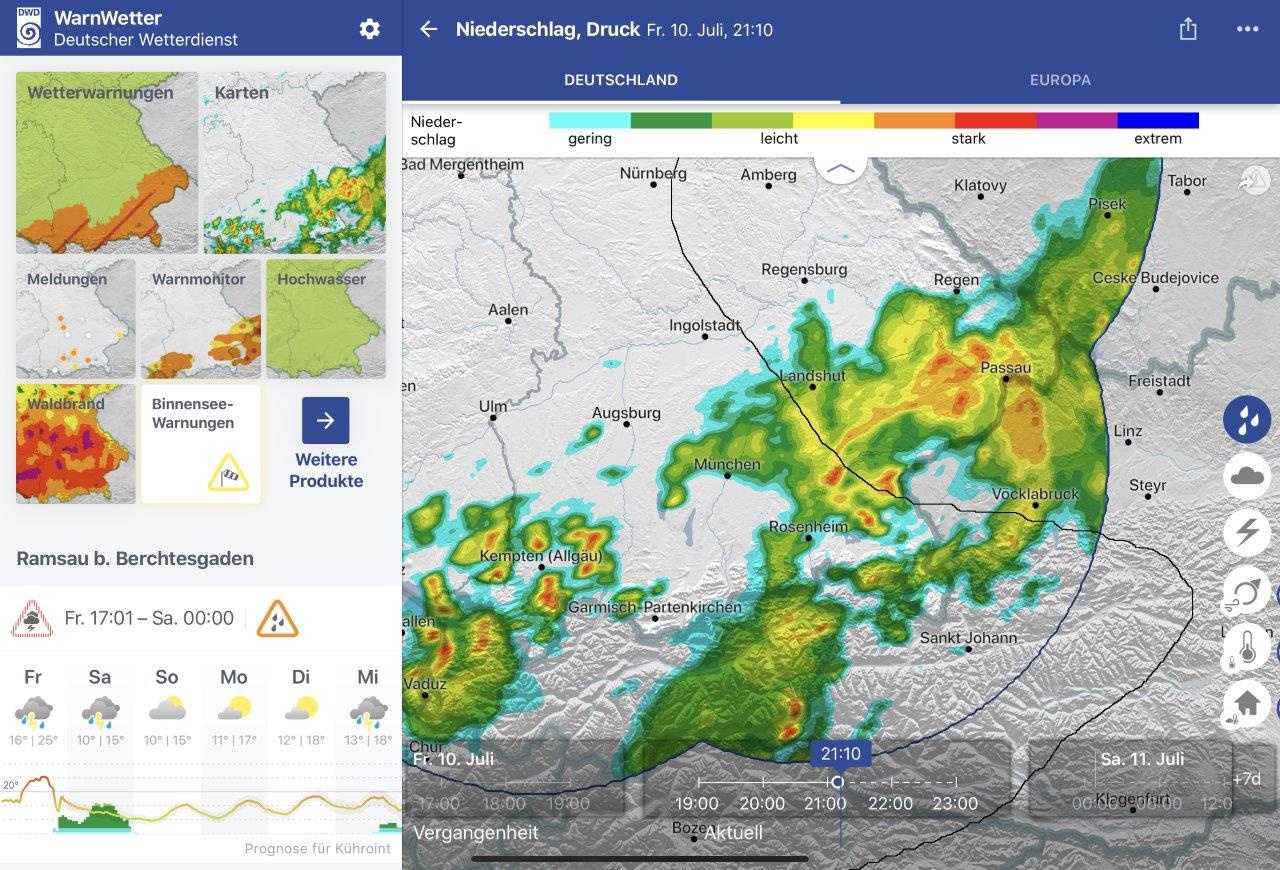

e) WarnWetter-App

Quelle: DWD, WarnWetter-App

Mit der WarnWetter-App versorgt der Deutsche Wetterdienst im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages die breite Öffentlichkeit und die Einsatzkräfte aus dem Katastrophen-, Bevölkerungsschutz und Umweltschutz mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation.

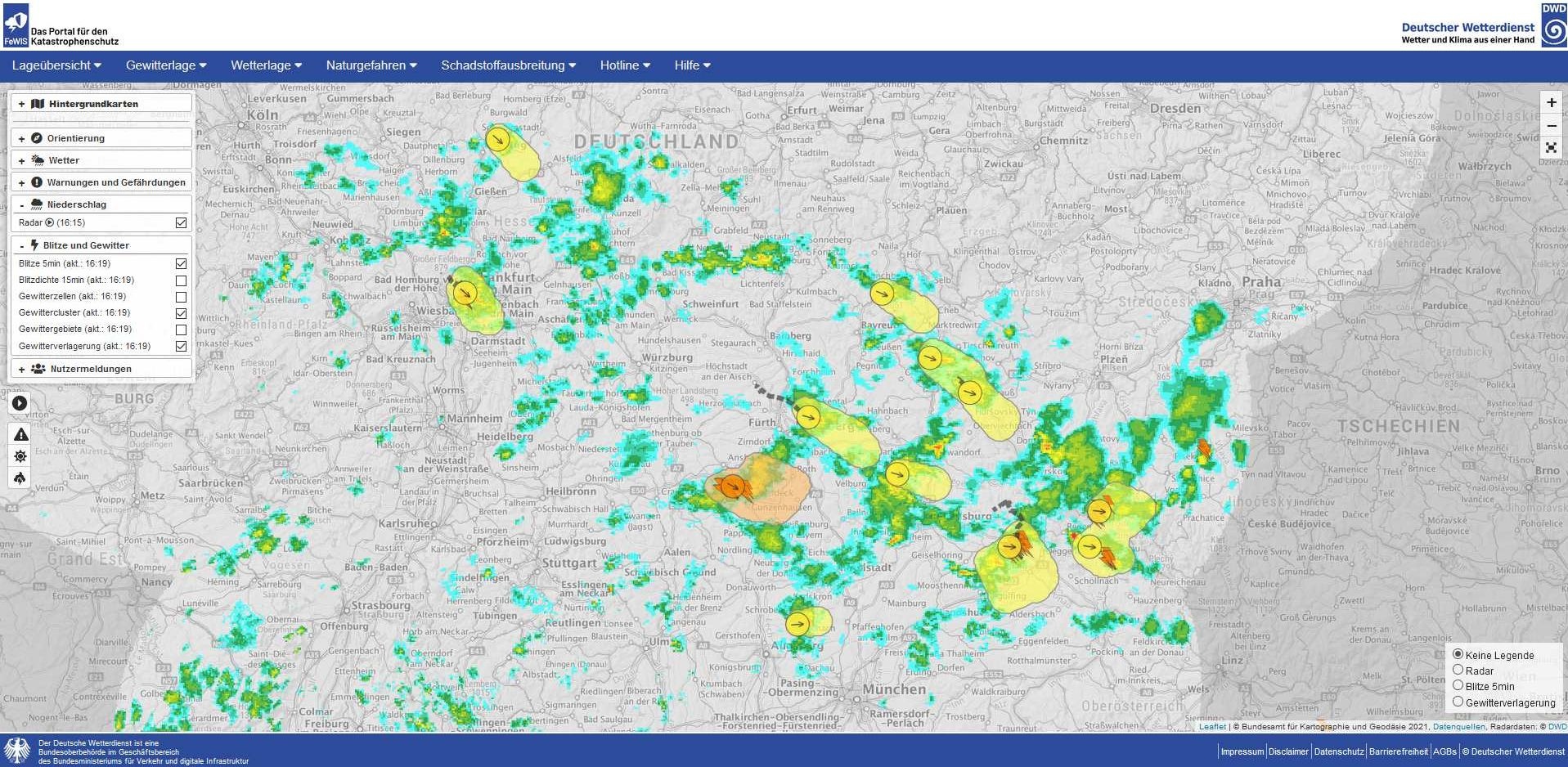

f) FeWIS-Gewittermonitor

Quelle: DWD, FeWIS-Gewittermonitor

Der Deutsche Wetterdienst stellt mit dem Katastrophenschutzportal FeWIS relevante Wetter- und Vorhersagedaten zur Verfügung – hier z.B. die aktuelle Gewitterlage.

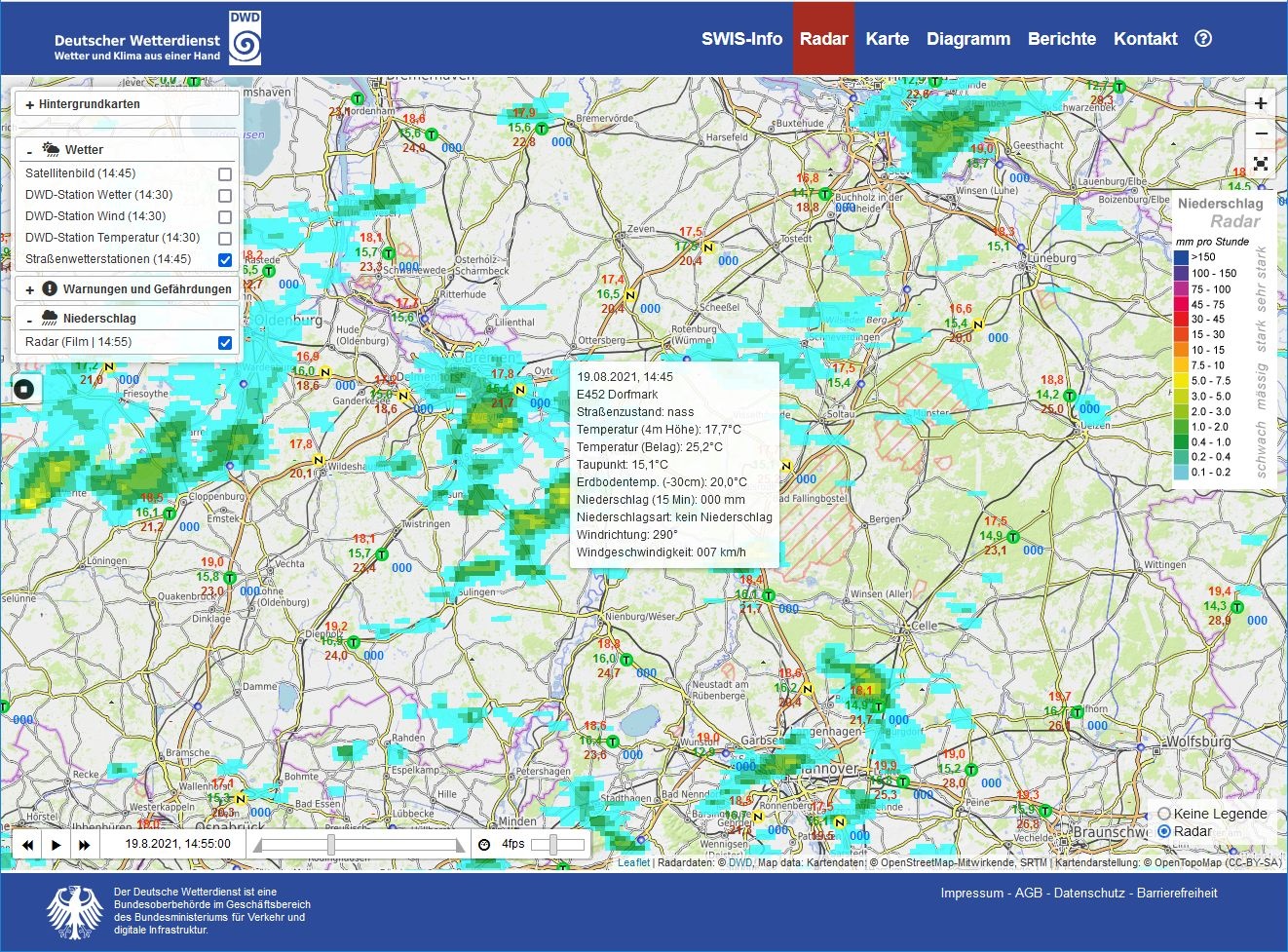

g) SWIS-Kartenanwendung

Quelle: DWD, SWIS-Kartenanwendung

Im Straßenwetterinformationssystem (SWIS) des Deutschen Wetterdienstes werden für die Winterdienste die Messwerte der Straßenwetterstationen in verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten (hier Niederschlagsradar) dargestellt.

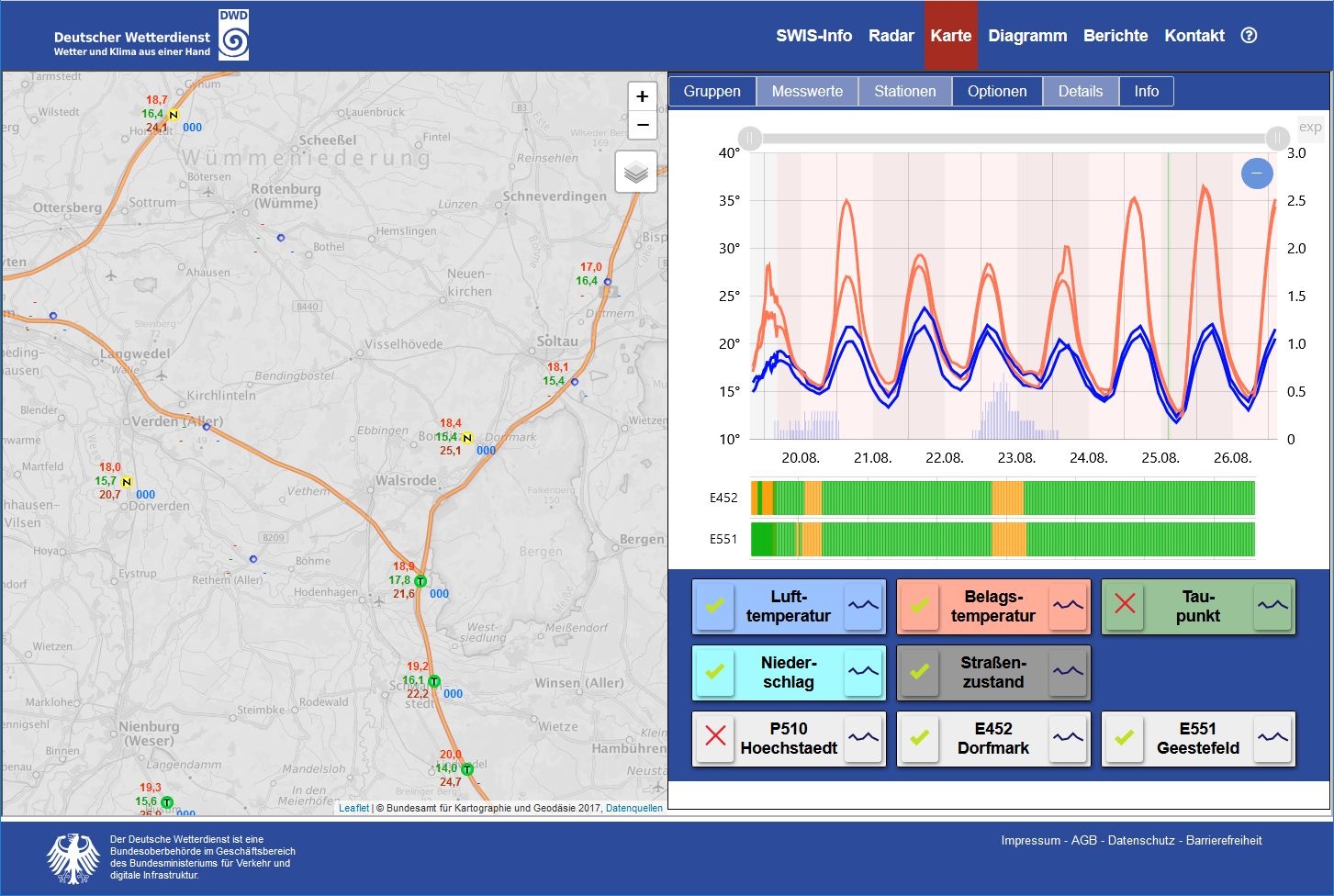

h) Vorhersagen für die Straßenwetterstationen (SWIS-Vorhersagen)

Quelle: DWD, Vorhersagen für die Straßenwetterstationen (SWIS-Vorhersagen)

Im Straßenwetterinformationssystem (SWIS) des Deutschen Wetterdienstes werden für die Winterdienste die Messwerte der Straßenwetterstationen sowie speziell erstellte Vorhersagen für den Straßenzustand und die Belagstemperatur angeboten.

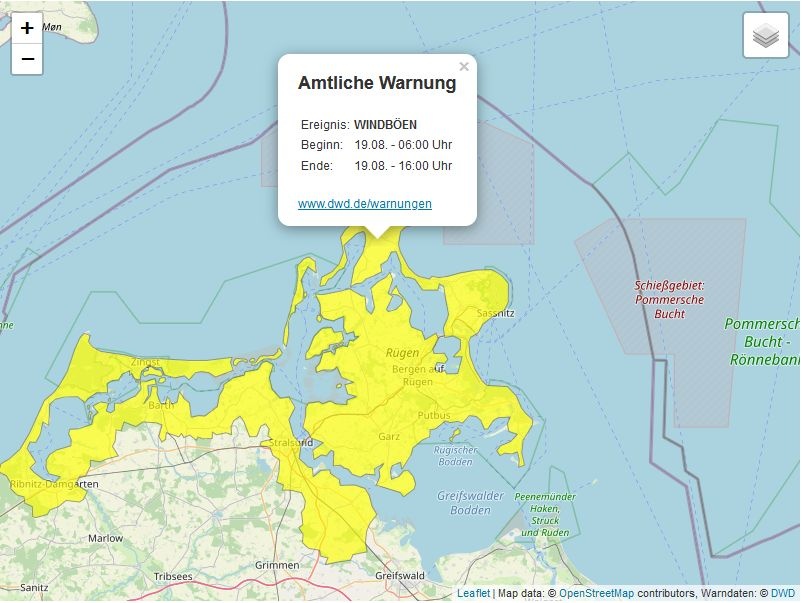

i) Webmodul Warnungen

Quelle: DWD, Webmodul Warnungen

Der Deutsche Wetterdienst stellt zur Einbindung seiner amtlichen Wetter- und Unwetterwarnungen auf Internetseiten ein spezielles Webmodul zur Verfügung. Dabei werden die Daten direkt von den DWD-Geodiensten (WMS/WFS) eingebunden.

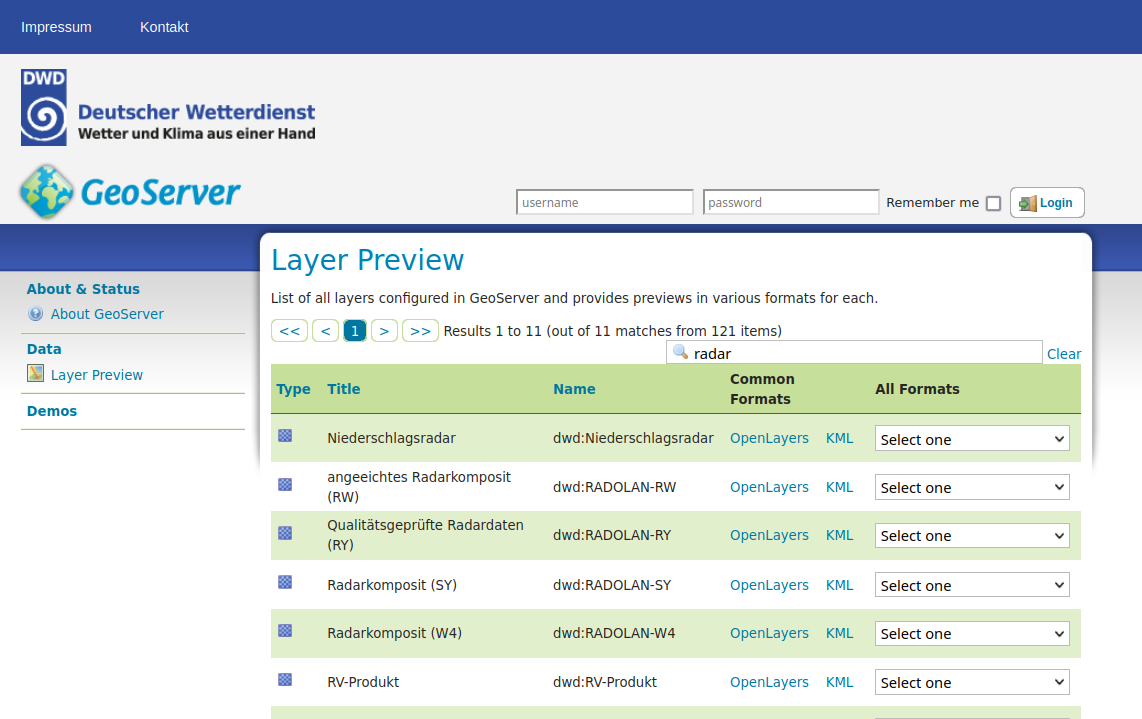

j) DWD-Geoserver (DWD-Geodienst)

Quelle: DWD-Geoserver (DWD-Geodienst)

Der DWD-Geoserver ist einer der Geodienste des DWD. Links ist die Übersichtsseite des DWD-Geoservers mit verfügbaren Produkten zu sehen, hier gefiltert nach dem Begriff „radar“. Rechts wird die entsprechende Visualisierung von Niederschlagsradar-Daten als OpenLayers-Anwendung gezeigt. Viele Produkte sind ohne Login frei zugänglich.

Wasserstraßen und Schifffahrt

Quelle: BMDV

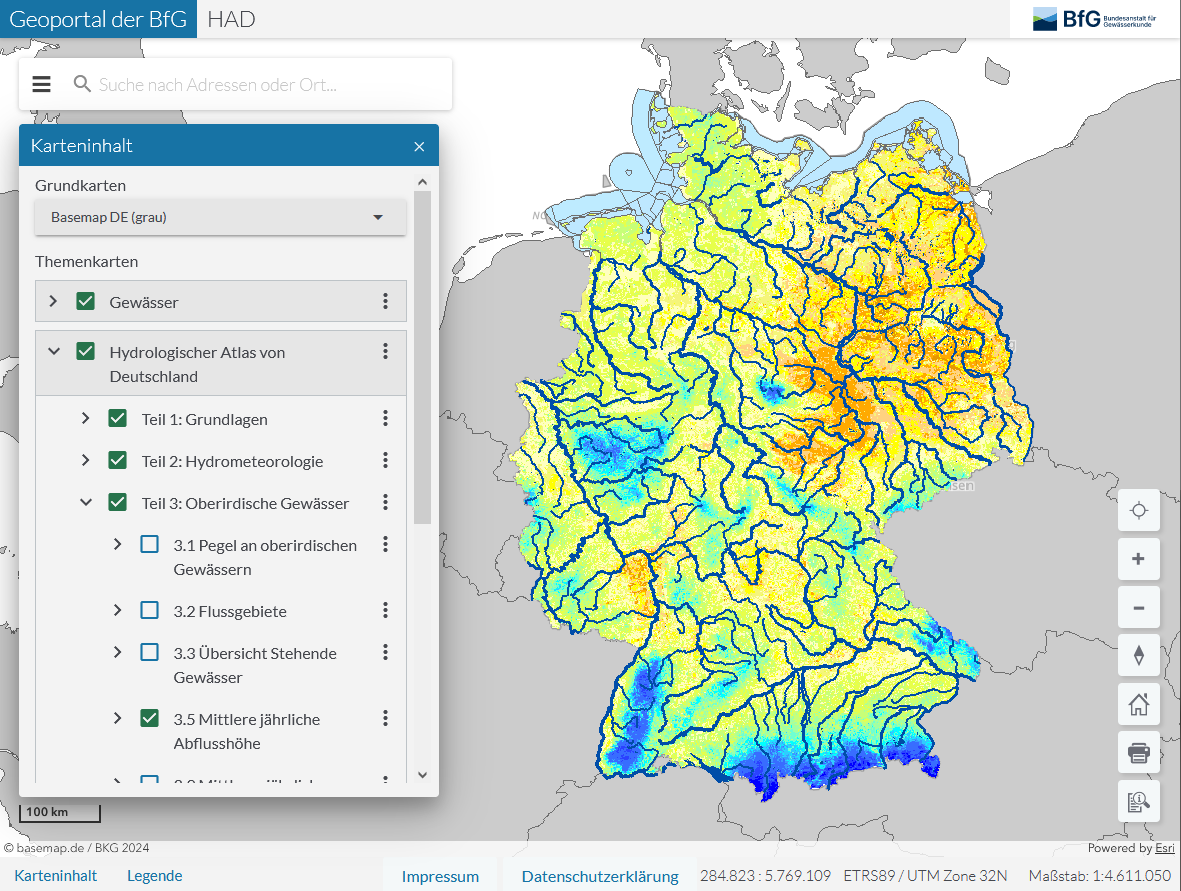

a) Einsatz von Geoinformationen der Gewässerkunde

Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Darstellung der mittleren jährlichen Abflusshöhen in Deutschland und entsprechende Durchflüsse und Durchfluss-Variabilitäten in Bundeswasserstraßen.

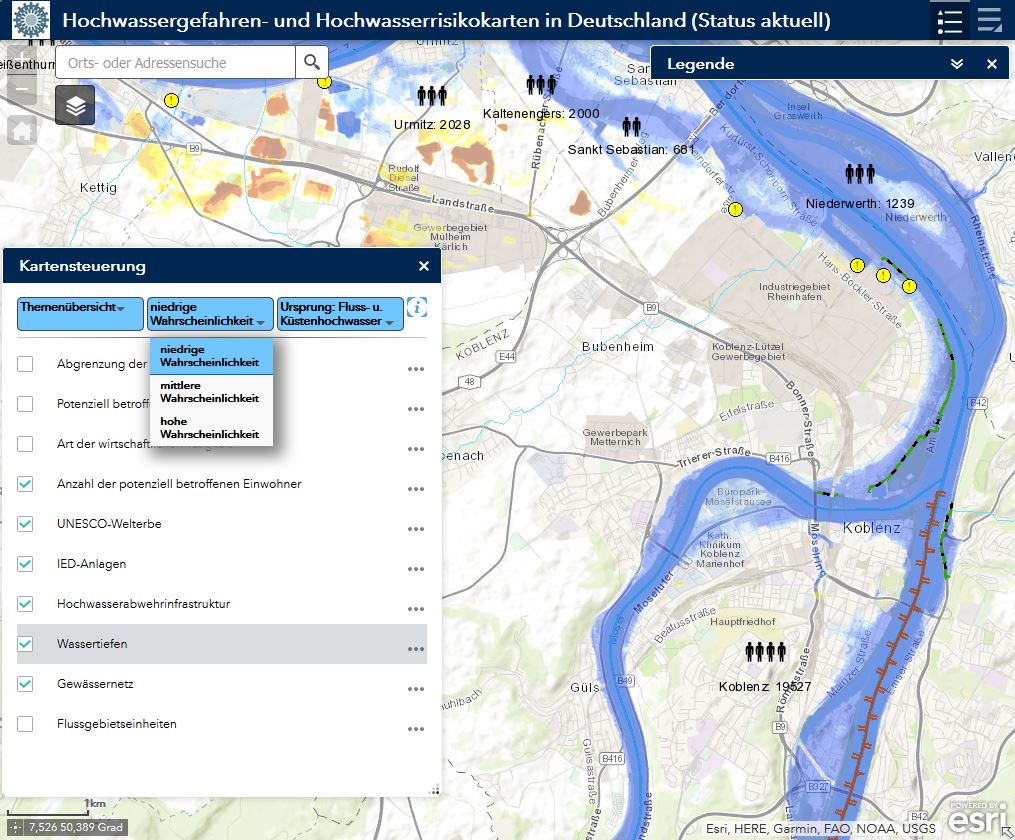

Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Überflutungsszenarien und entsprechende Überflutungsflächen an Bundeswasserstraßen. Neben den Überflutungsflächen und -tiefen für drei Hochwasserszenarien kann auch das Hochwasserrisiko (Kombination aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotenzial) für jeden Ort in Deutschland angezeigt werden.

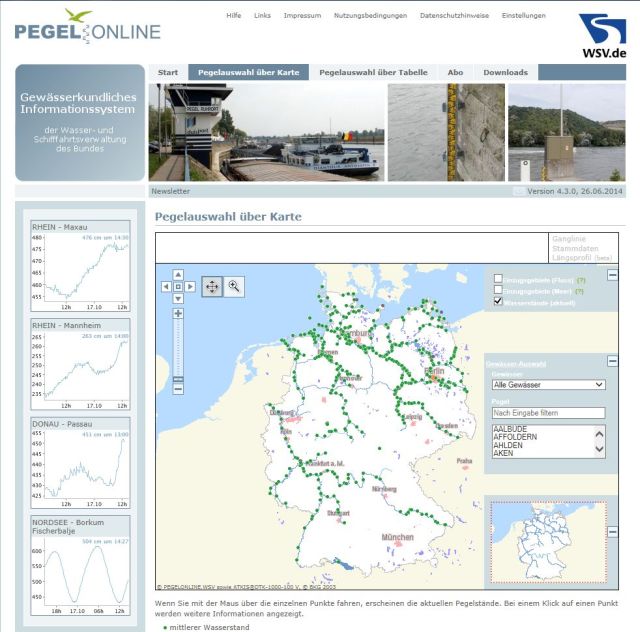

Quelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

PEGELONLINE: Aktuelle Pegeldaten rund um die Uhr verfügbar – unverzichtbare Informationen für Schifffahrt, Logistik und Verkehrsmanagement.

b) Einsatz von Geoinformationen im Bereich des Schiffsverkehrs

Quelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

Beispiel der Darstellung einer Inland ENC (elektronische Navigationskarte für die Binnenschifffahrtsstraßen) auf Inland ECDIS Gerät, hier Mosel Mündung in den Rhein in Koblenz.

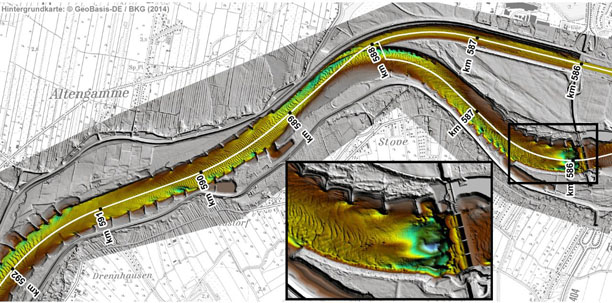

Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Hochauflösendes digitales Geländemodell des Elbwasserlaufes (hier von Geesthacht bis Drage), ein Geobasisdatenprodukt z.B. für die Anpassung der Fahrrinne der Unter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt.

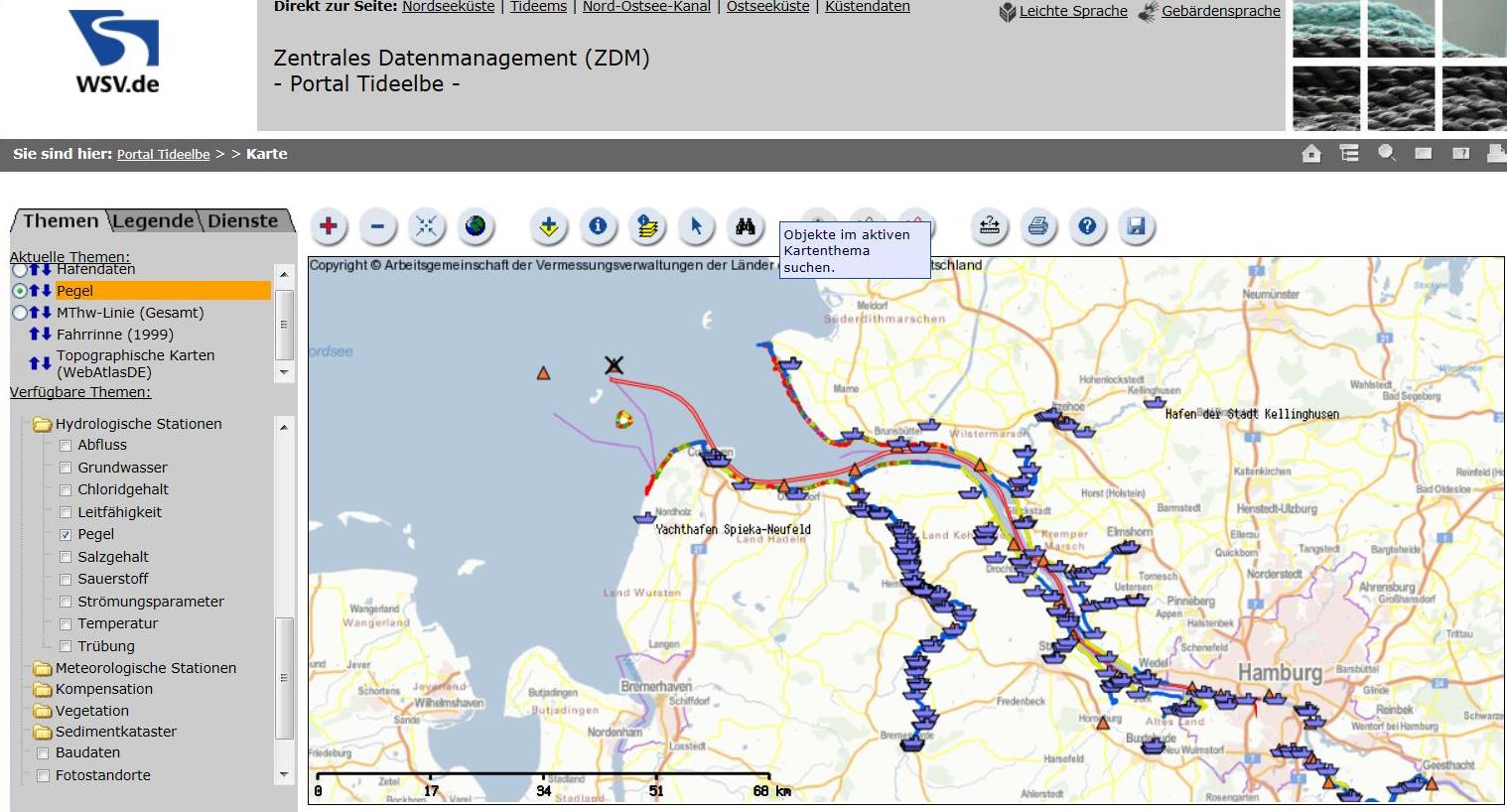

c) Zentrales Datenmanagement der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (ZDM)

Quelle: Zentrales Datenmanagement der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (ZDM)

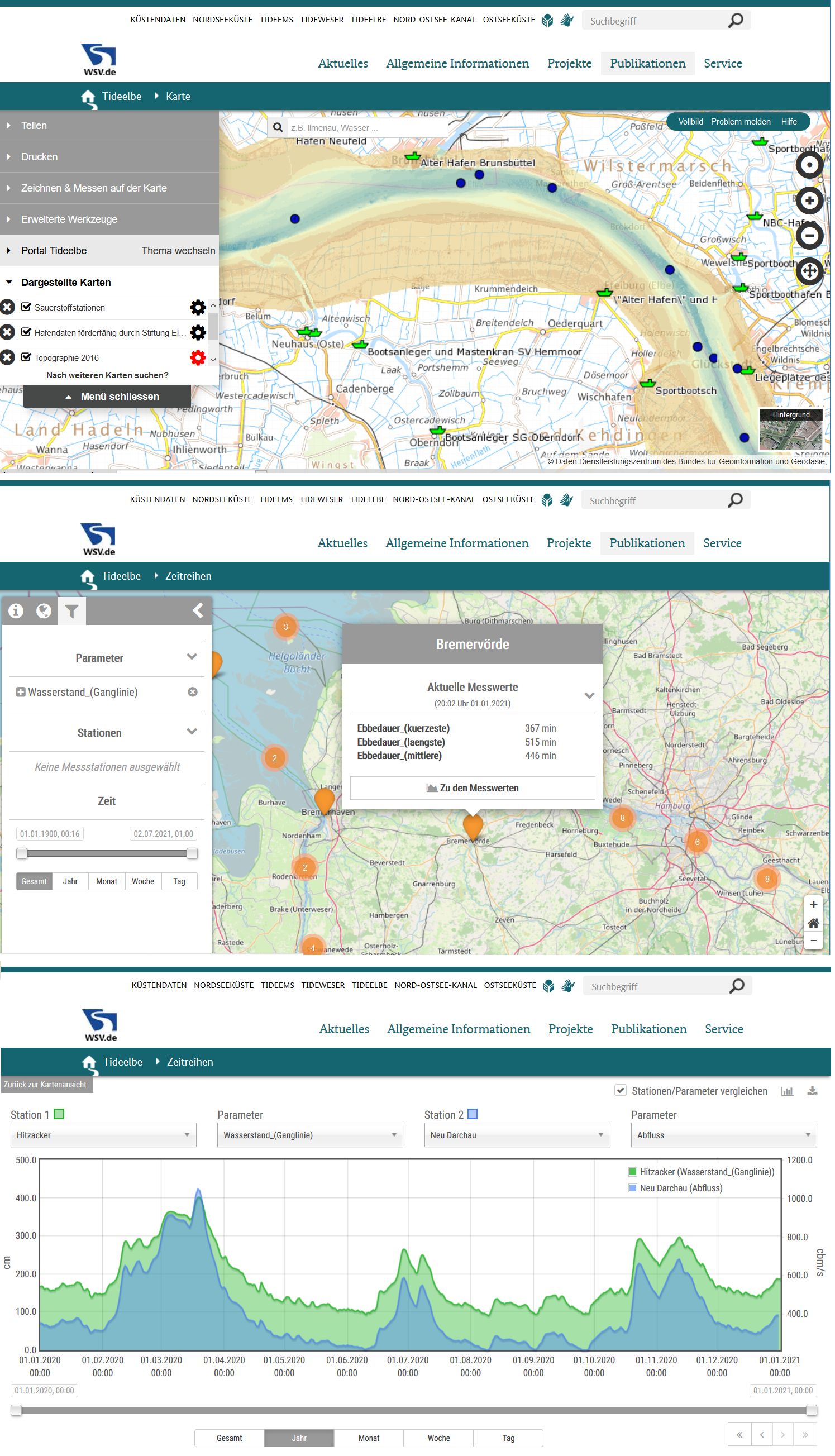

d) Zentrales Datenmanagement Portal-Tideelbe

Quelle: Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

Das „Portal Tideelbe“ informiert mit dem Geoportal des ZDM über den Kartenclient und einen Zeitreihenclient über unterschiedlichste Parameter im Zusammenhang mit Aus- und Neubauvorhaben an Bundeswasserstraßen im Bereich der Küste.

e) Geodaten aus den Bereichen der Nautischen Hydrographie, der Meereskunde, der Ordnung der Meere und der Schifffahrt

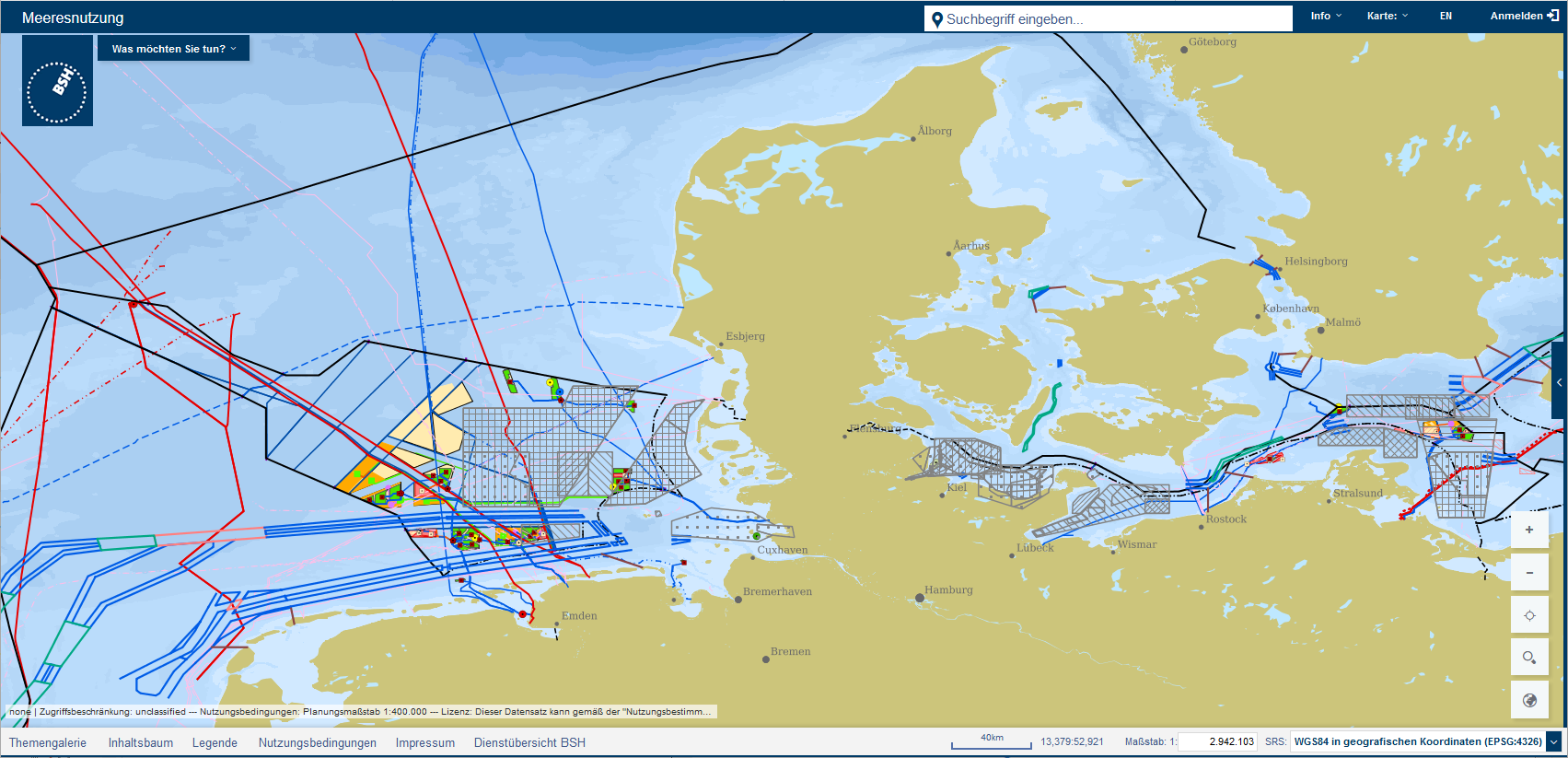

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) – GeoSeaPortal

Das „GeoSeaPortal“ ist der zentrale Einstiegspunkt in die Geodateninfrastruktur des BSH (GDI-BSH). Hier mit Daten aus der marinen Raumplanung.

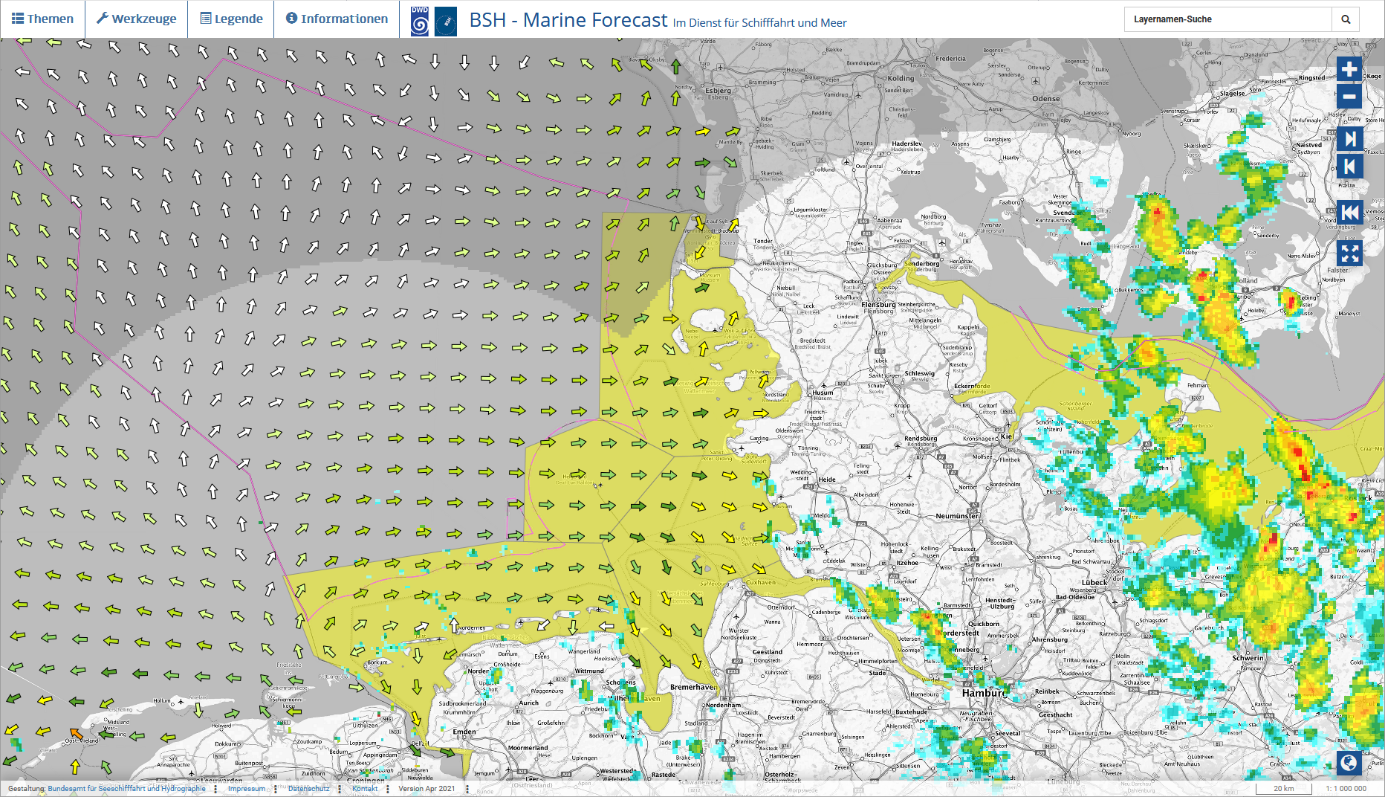

Quelle: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) – Marine Forecast

Die Internetanwendung „Marine Forecast“ mit aktuellen Daten und Informationen aus dem Bereich der Meteorologie und Ozeanographie.

Straßen

Quelle: BMDV

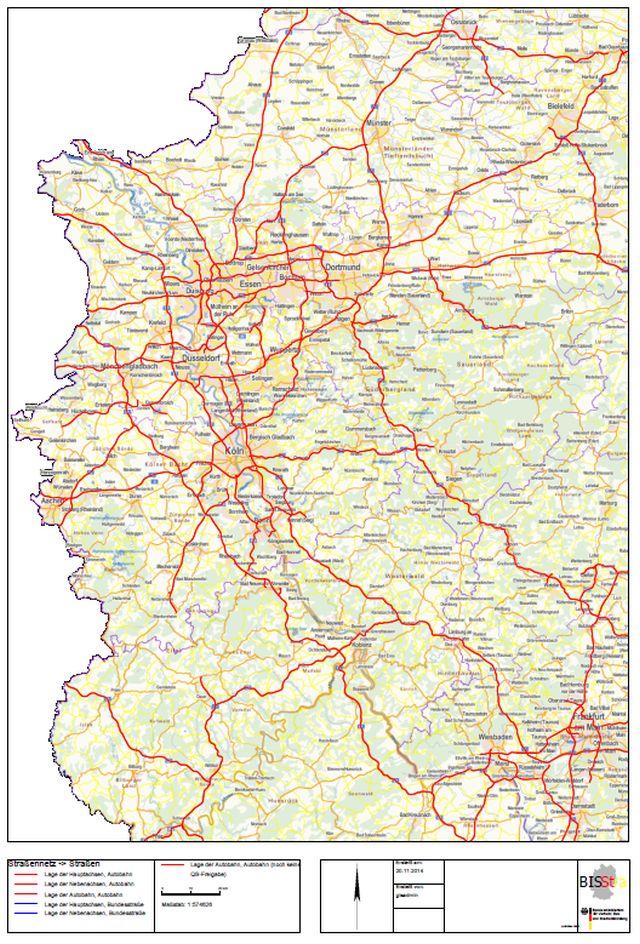

a) Bundesinformationssystem Straße (BISStra)

Quelle: Bundesinformationssystem Straße - BISStra

In BISStra werden Informationen zu den Straßennetzdaten der Bundesfernstraßen (analog zur ASB) gespeichert. Damit können z.B. die Geometrie der Bundesfernstraßen auf Rasterhintergrundkarten geographisch dargestellt werden. Ebenso sind Auswertungen oder Analysen in Verbindung mit weiteren Daten möglich. Dieses System dient somit als zusätzliche Datenbasis für eine Reihe von Projekten.

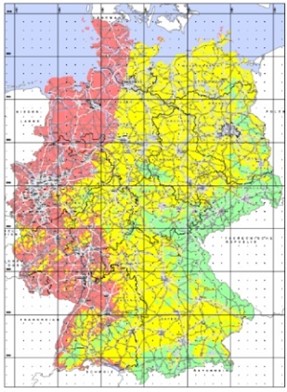

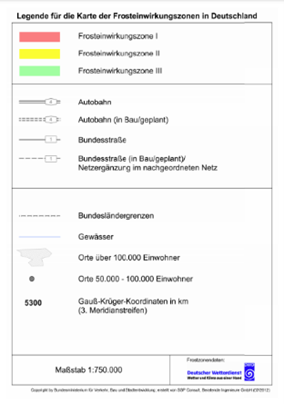

b) RStO-Karte der Frosteinwirkungszonen

Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) – Karte: Frostwirkungszonen

Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) – Legende zur Karte: Frostwirkungszonen

Die Frostzonenkarte ist in Verbindung mit den „Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen“, Ausgabe 2012/Fassung 2024, anzuwenden.

Datengrundlage für die Ermittlung der Frostzonen sind die Tage mit negativen Temperaturen an 221 Wetterstationen in den Wintern 1955 bis 2004. Die Berechnung der Frostindizes erfolgte auf der Basis eines 1-km²-Rasters unter Berücksichtigung der geografischen Lage, der Höhe über dem Meeresspiegel und der Lage zum Meer. Der Bebauungseinfluss ist statistisch nicht signifikant und blieb daher unberücksichtigt.

Zum Datenangebot: Klimatische Belastung für die Dimensionierung von Straßen

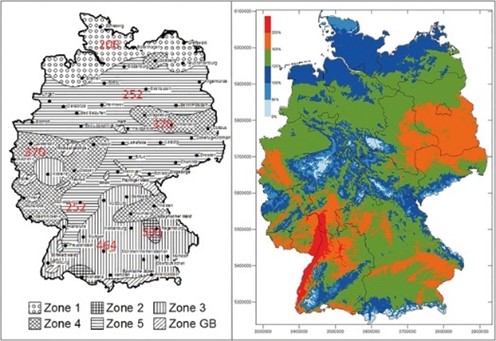

c) KiST-Zonen-Karten Asphalt und Beton Deutschland

Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) – KiST-Zonen-Karten Asphalt und Beton Deutschland

Die Temperaturbedingungen spielen bei der Dimensionierung und Restnutzungsdauerberechnung von Straßen in Asphalt- und Betonbauweise eine gravierende Rolle. Hierzu unterteilen die KiST-Zonen-Karten Asphalt und Beton Deutschland in verschiedene Zonen, welche die temperaturbedingten Schädigungspotentiale je nach Bauweise ausdrücken. Dieser Einteilung liegen meteorologische Beobachtungen der Lufttemperatur, der Luftfeuchte und der Globalstrahlung von über 300 Standorten zugrunde. Die KiST-Zonen-Karten sind in Verbindung mit dem Arbeitspapier „Eingangsgrößen für die Dimensionierung und Bewertung der strukturellen Substanz, Teil 2: Klima“, Ausgabe 2023, anzuwenden.

Zum Datenangebot: Klimatische Belastung für die Dimensionierung von Straßen

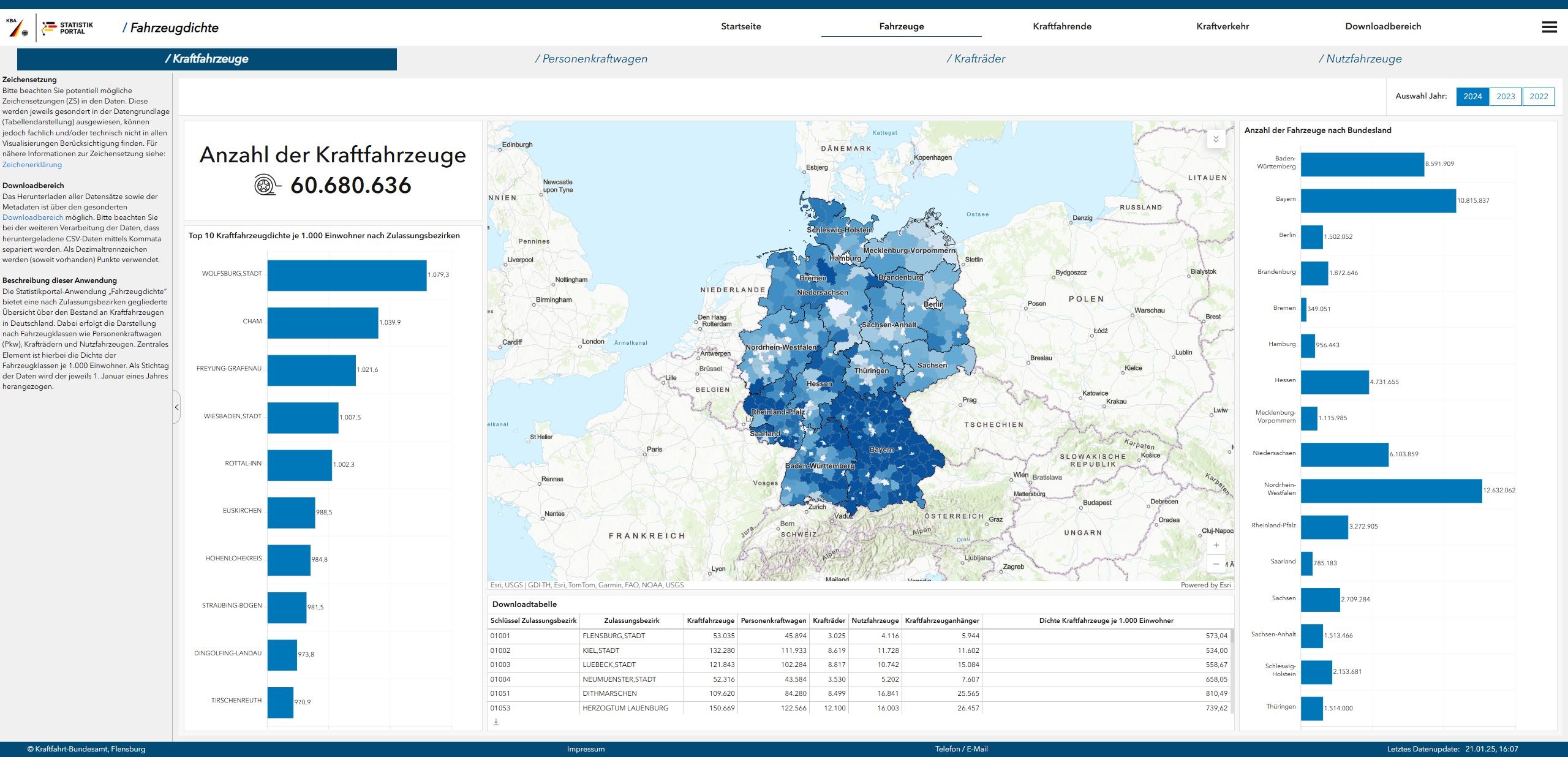

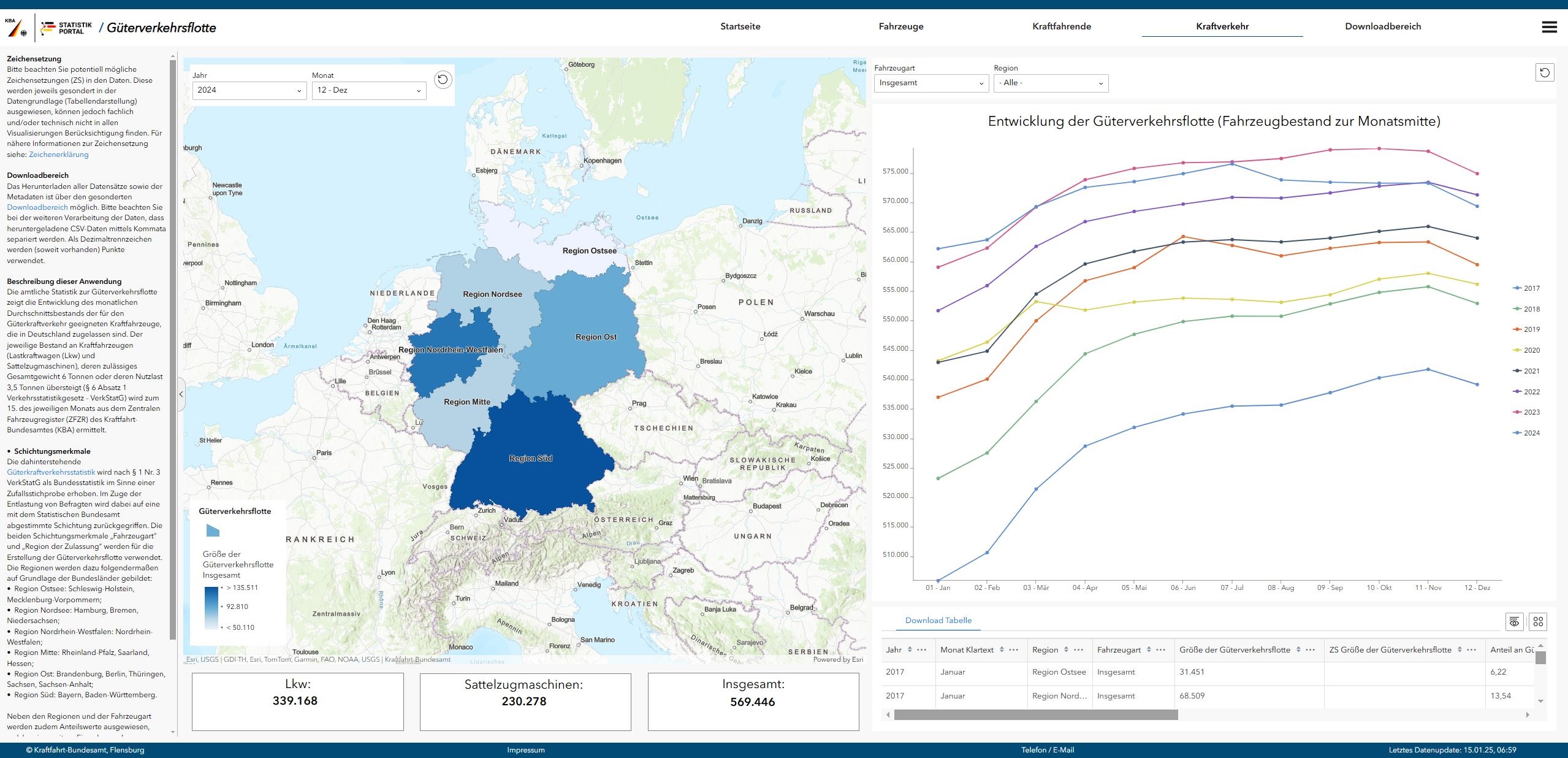

d) Kraftfahrt-Bundesamt

Das KBA erweitert mit dem Statistikportal sein Serviceangebot. Mit interaktiven Karten, umfangreichen Filterfunktionen und Metainformationen nach dem INSPIRE-Standard werden die Zugänglichkeit zu amtlichen Statistiken des KBA und die Möglichkeiten der Datennutzung weiter ausgebaut.

Das Statistikportal bietet dabei verschiedenen Nutzergruppen einen Mehrwert. Für Bürgerinnen und Bürger sind die statistischen Informationen intuitiv zugänglich und durch das responsive Design auch auf allen mobilen Endgeräten. Nutzende aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben durch die Tiefe des Datenangebots die Möglichkeit, die für ihre individuelle Fragestellung relevanten Informationen zu selektieren und in einem verarbeitbaren Format herunterzuladen. Der Downloadbereich des Statistikportals stellt einen Beitrag zur Open Data Initiative der Bundesverwaltung dar. Die Daten und Metadaten des Statistikportals stehen dort zur Verfügung.

Zum Start des Statistikportals werden ausgewählte Informationen aus allen Themenfeldern der amtlichen Statistik angeboten.

Die Anwendung „Fahrzeugdichte“ liefert auf Ebene der Bundesländer und Zulassungsbezirke Informationen über das Verhältnis von zugelassenen Fahrzeugen und Bevölkerung. Diese Informationen können für den Gesamtbestand sowie für PKW, Krafträder und Nutzfahrzeuge gesondert analysiert werden. Zusätzlich bieten Kartendarstellung, Diagramme und Indikatoren einen schnellen Überblick.

Quelle: KBA/Statistikportal

Mit der Anwendung „Hersteller- und Handelsnamen“ kann der Fahrzeugbestand für ausgewählte Fahrzeuge gefiltert und der Bestand zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Vergangenheit ausgegeben werden.

„Marken und Modellreihen“ liefert Informationen auf Basis der monatlichen Neuzulassungen zu den Entwicklungen und Trends am Fahrzeugmarkt. Dabei können auch die Zulassungszahlen der verschiedenen Segmente, Antriebsarten und Aufbauformen analysiert werden.

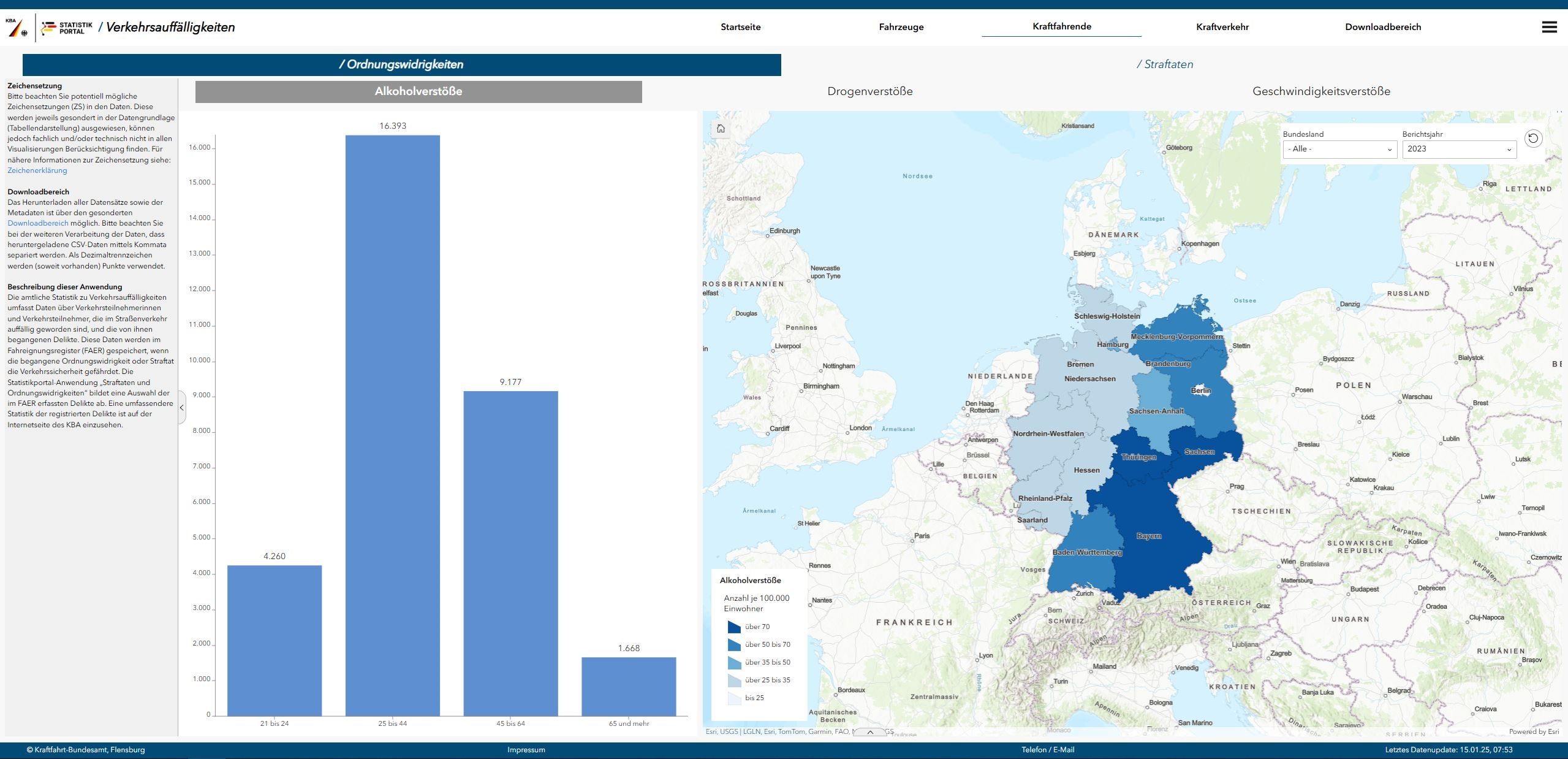

Im Bereich Kraftfahrende wird zu Beginn eine Übersicht ausgewählter Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im deutschen Straßenverkehr bereitgestellt. Für Alkohol-, Drogen- und Geschwindigkeitsverstöße stehen Informationen für Deutschland insgesamt sowie die Bundesländer zur Verfügung.

Quelle: KBA/Statistikportal

Die Entwicklung der deutschen Güterverkehrsflotte rundet das initiale Angebot des Statistikportals ab.

Quelle: KBA/Statistikportal

In den kommenden Wochen und Monaten baut das KBA sein Statistikportal sukzessive aus und ergänzt es um weitere Bestandteile und Anwendungen aus allen Themenfeldern.

Bahn

Quelle: BMDV

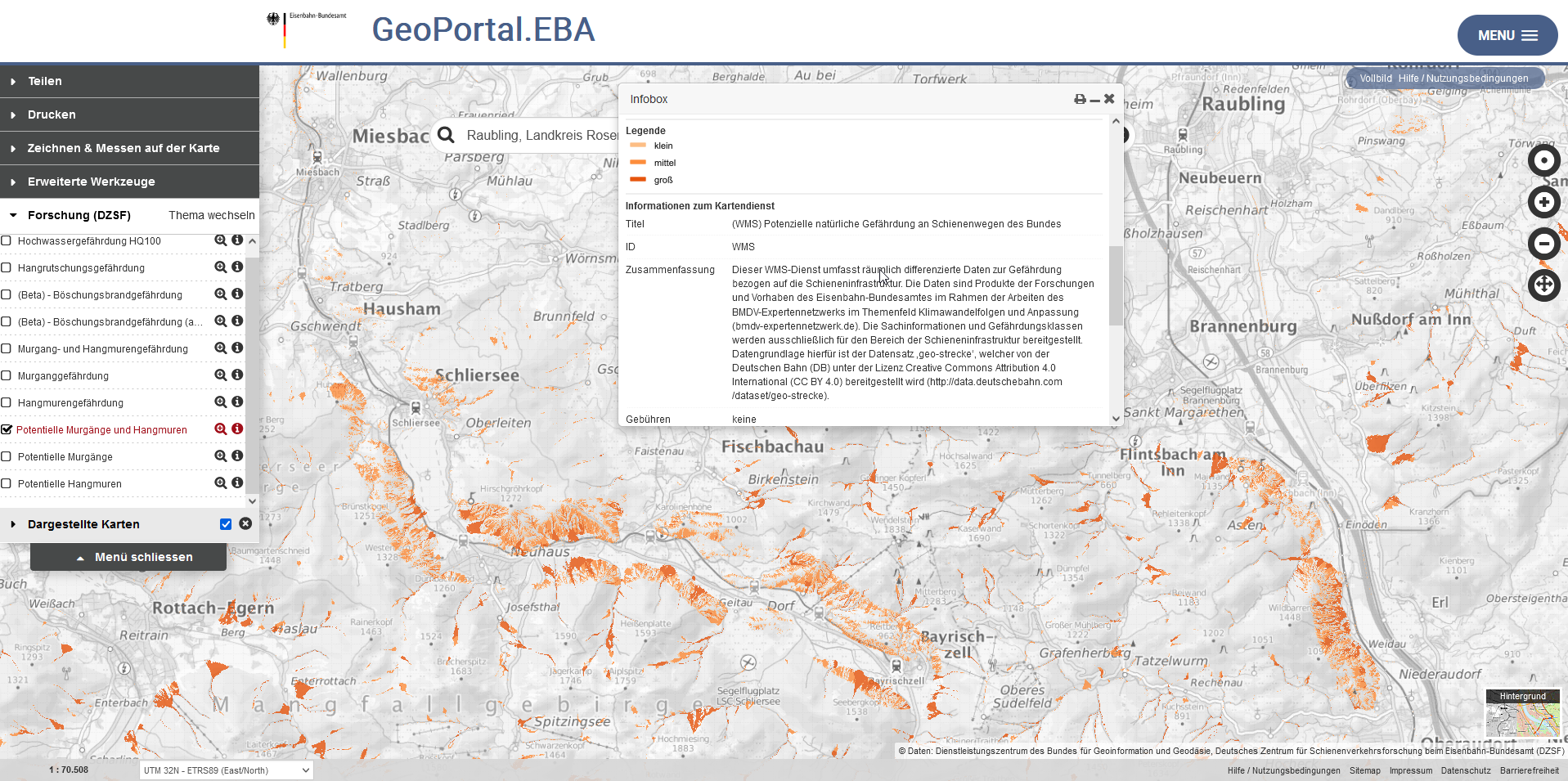

Das Eisenbahn-Bundesamt betreibt ein zentrales GeoPortal.EBA und stellt darin zwei Themen bereit. Die zugehörigen Web Map Services können zu jeder Kartenebene abgefragt und wie alle anderen GeoServices des EBA kostenfrei in eigenen Anwendungen genutzt werden.

Schienenlärm

Das Thema Schienenlärm informiert über die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung und Lärmaktionsplanung.

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Forschung (DZSF)

Der Themenbereich Forschung (DZSF) stellt Forschungsergebnisse zur potenziellen Gefährdung durch verschiedene Naturgefahren an Schienenwegen des Bundes bereit.

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Luftverkehr

Quelle: BMDV

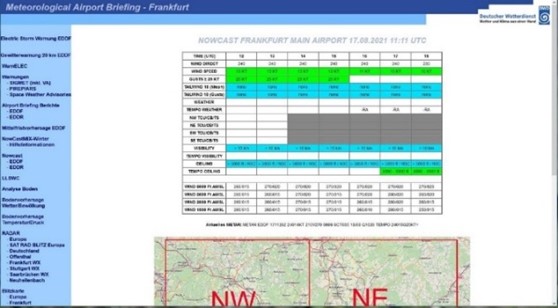

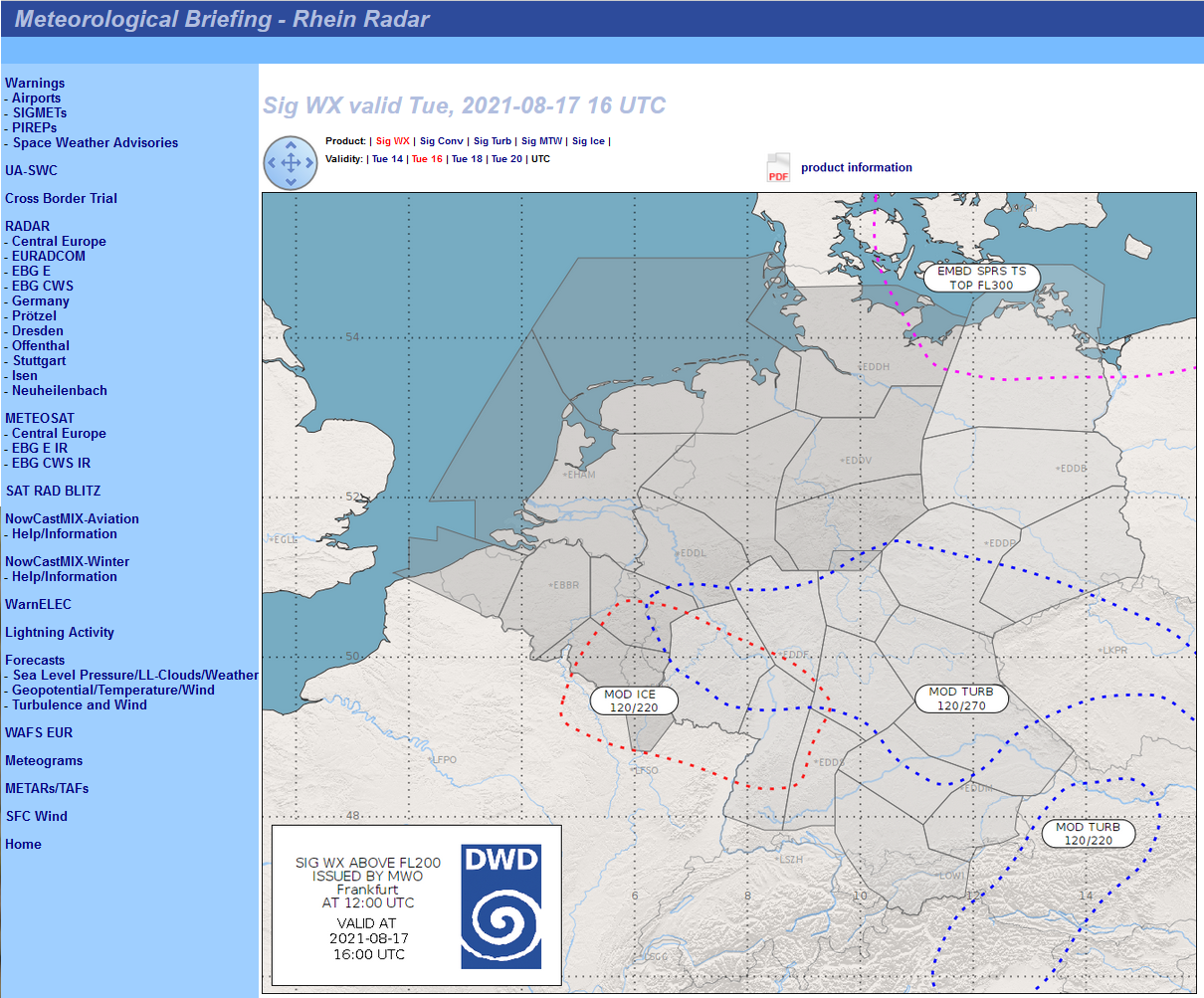

a) Meteorological Airport Briefing

Quelle: DWD, Meteorological Airport Briefing

Quelle: DWD

Die internationalen Verkehrsflughäfen werden über die Meteorological Airport Briefingplattform mit Warnungen, Beobachtungen und Vorhersagen der Wetterbedingungen am und rund um den jeweiligen Standort vom Deutschen Wetterdienst (DWD) versorgt.

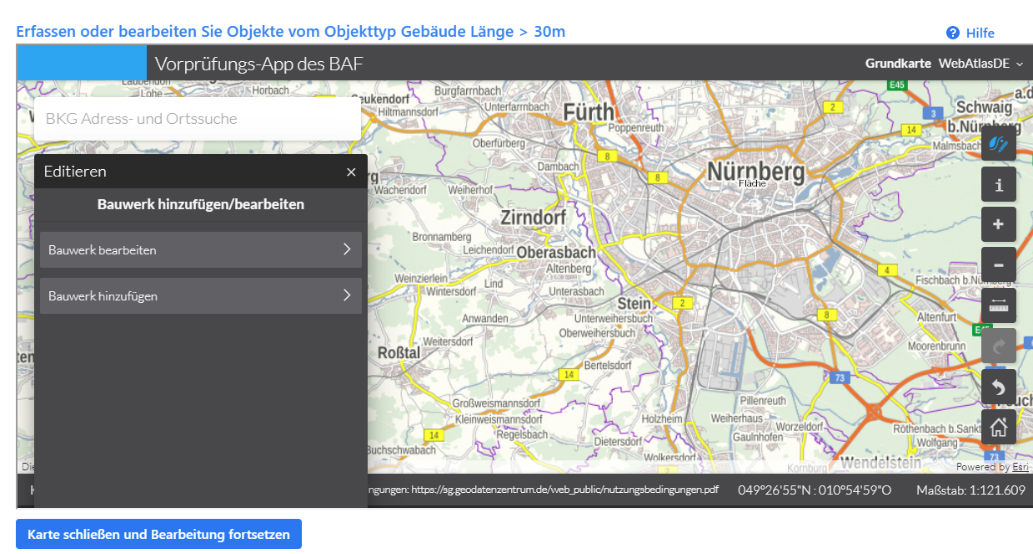

b) Kartenanwendungen zum Schutz von Flugsicherungseinrichtungen

Quelle: Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF)

Die 3D-Vorprüfung des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) dient dem Schutz von Flugsicherungseinrichtungen. Die Anwendung „3D-Vorprüfung BAF-Anlagenschutz“ gibt jedem die Möglichkeit, Daten von geplanten Bauwerken bzw. Anfragen als Träger öffentlicher Belange (z. B. zu Baugebieten), auch dreidimensional online prüfen zu lassen.

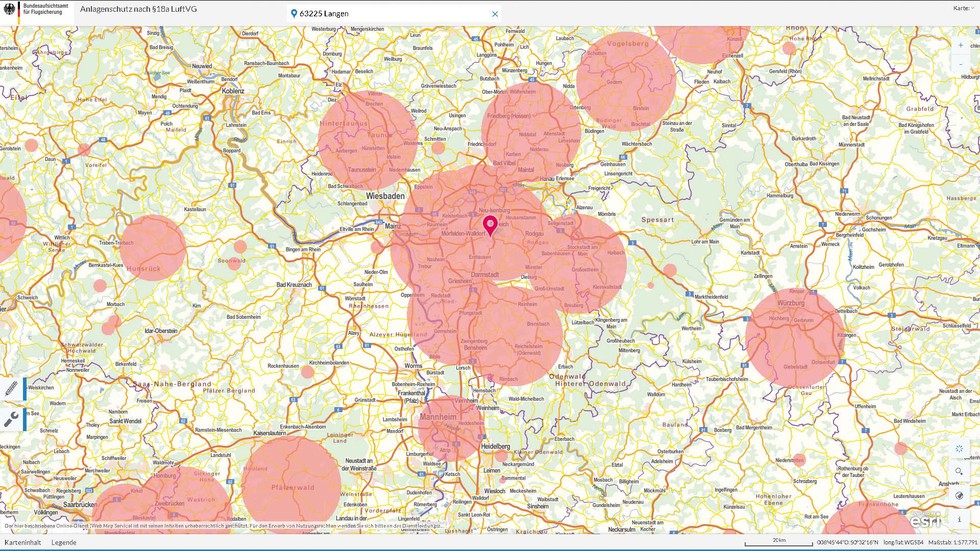

Quelle: Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF)

Vor der Benutzung der 3D-Vorprüfung können Anwender vorab eine 2D Prüfung durchführen. Damit erkennt man umgehend, ob Bauwerke oder Flächen in Gebieten von zivilen Anlagenschutzbereichen von Flugsicherungseinrichtungen nach § 18a LuftVG liegen.

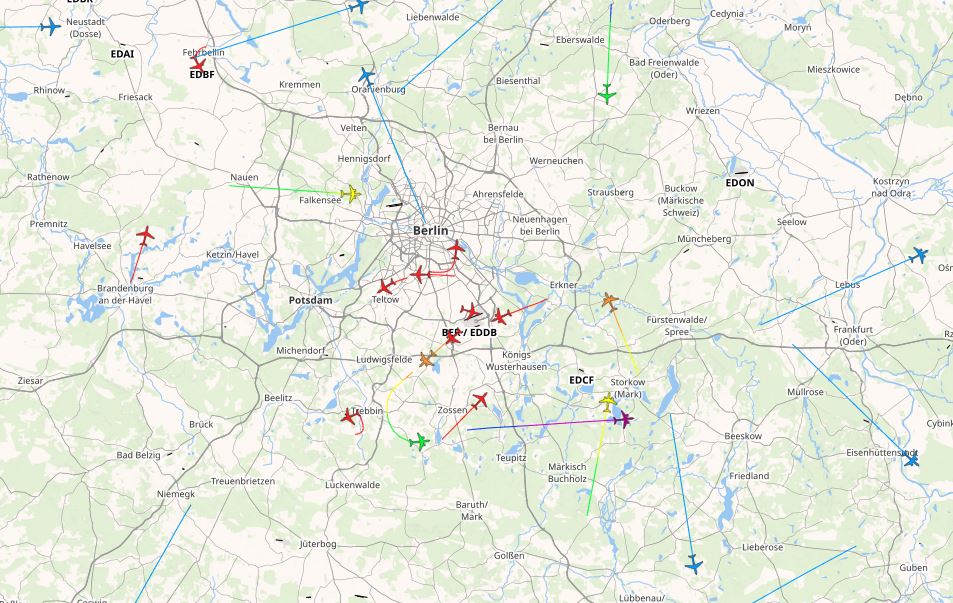

c) DFS Flugverläufe online unter dem Link STANLY_Track3

Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Wie viel Verkehr ist gerade am Himmel über Berlin unterwegs? Aus welchen Richtungen wird der Flughafen in Frankfurt angeflogen und in welchen Höhen?

Das System STANLY_Track zeigt Flugverläufe im deutschen Luftraum und basiert auf Sensordaten der Flugsicherung.

Dabei können User wählen zwischen einer Live-Darstellung und der Ansicht von Flugspuren der letzten 14 Tage.

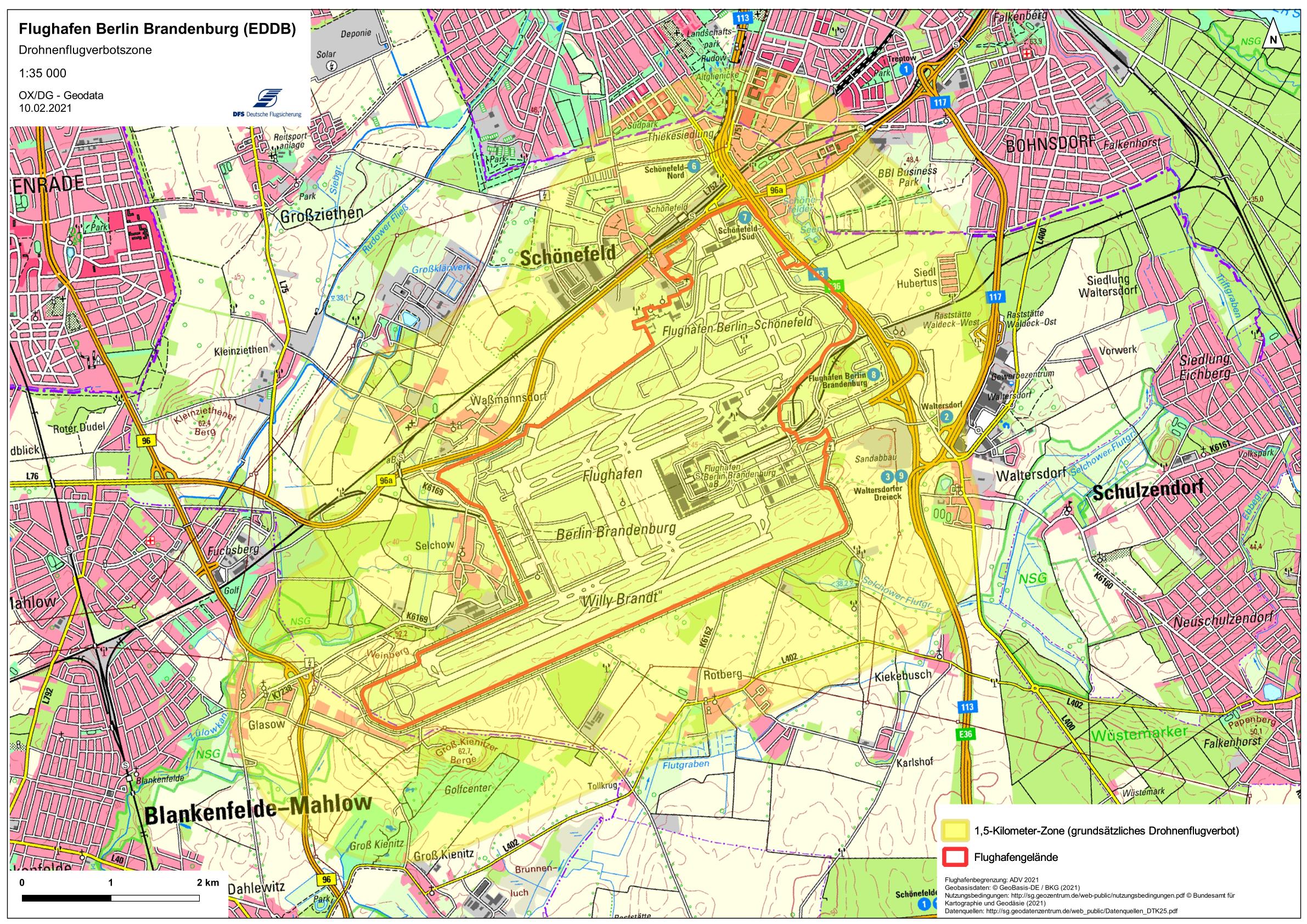

d) DFS Drohnenverbotszonen an den internationalen deutschen Verkehrsflughäfen

Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Flughäfen der DFS-Kontrollzonen und 1,5-Kilometer-Zonen

Hier finden Sie eine Übersicht der Kontrollzonen der internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland. Zusätzlich bieten wir Kartenmaterial an, das die 1,5-Kilometer-Zonen rund um die internationalen Verkehrsflughäfen zeigt, in denen ein grundsätzliches Drohnenflugverbot gilt.

Regeln zum Drohnenbetrieb in Flughafennähe finden Sie hier: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

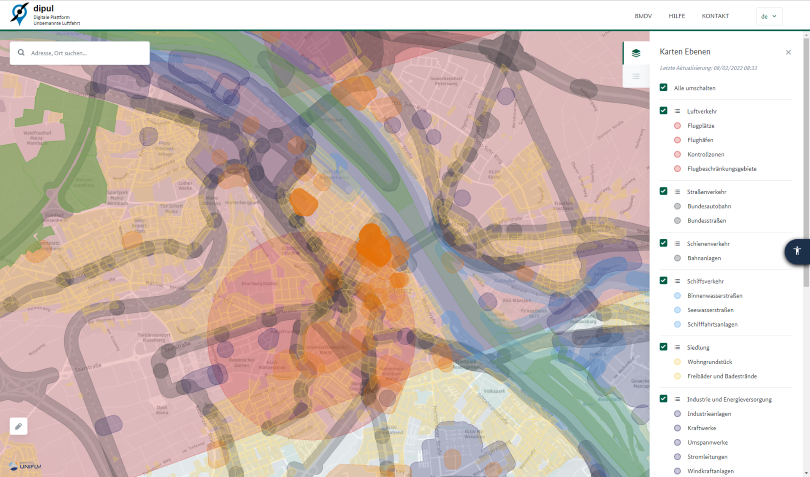

e) DFS Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (dipul)

Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Die „Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt“ (dipul) stellt erstmals zentral alle relevanten Informationen für den Drohnenflug zur Verfügung. dipul macht Drohnenbetreibern kartengestützte Informationen über relevante Geodaten und fachliche Informationen rund um die geltenden rechtlichen Regeln gemäß der deutschen Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) leicht zugänglich. Dies geschieht über das Map Tool, eine interaktive geografische Darstellung von Karten, in der Drohnenpiloten ihr geplantes Fluggebiet kreisförmig einzeichnen können. In dem ausgewählten Gebiet erhält der Nutzer dann alle wichtigen Informationen zu den für Drohnenflüge relevanten geografischen Zonen wie Kontrollzonen, Flughäfen und Landeplätze, Industrie- und Hafenbereiche, Autobahnen, Eisenbahnstrecken, Wasserstraßen und Naturschutzgebiete. Über den WMS Geo-Service können diese Informationen auch digitalen Abnehmern als Daten im Web Map Service-Format bereitgestellt werden.

dipul informiert zudem über alle aktuell geltenden Vorschriften zum Betrieb von Drohnen sowie deren Kategorisierung, Luftraumregeln und Antragsverfahren für genehmigungspflichtige Drohnenflüge.

Mit dipul wird eine wichtige Maßnahme aus dem Aktionsplan für Drohnen und Flugtaxis aus dem Jahr 2020 umgesetzt.

Infrastruktur

Quelle: BMDV

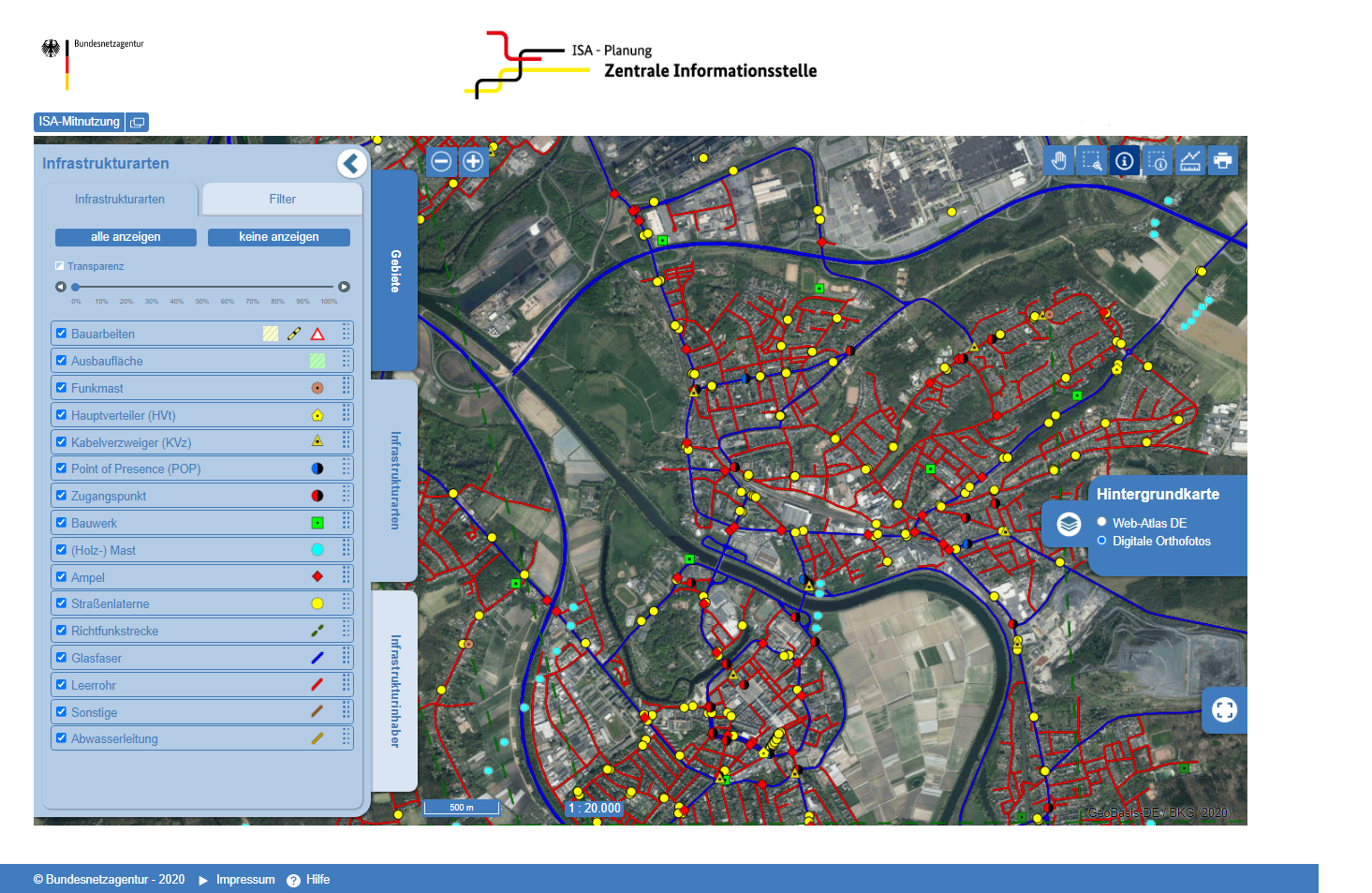

Daten zur Telekommunikationsinfrastruktur – Infrastrukturatlas

Quelle: Bundesnetzagentur (BNetzA)

Der Infrastrukturatlas (ISA) wird von der zentralen Informationsstelle des Bundes (ZIS) der Bundesnetzagentur betrieben. Im Gigabit-Grundbuch ist er das zentrale Informations- und Planungstool für den Gigabit-Ausbau in Deutschland. Der ISA ist im Telekommunikationsgesetz (TKG) geregelt. Er enthält Lagedaten zu Infrastrukturen von Netzbetreibern. Diese können Unternehmen, aber auch Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen im Rahmen des Gigabit-Ausbaus zur Verfügung gestellt werden. Damit ist der ISA nicht öffentlich zugänglich. Nur berechtigte Nutzer haben für einen begrenzten Zeitraum und auf Antrag Zugriff. Durch den ISA wird die Planung von Gigabit-Ausbauprojekten vereinfacht und beschleunigt. Die Mitnutzung bereits vorhandener Einrichtungen senkt zudem die Ausbaukosten.

Übergreifende Querschnittsaufgaben

Quelle: Adobe Stock / arquiplay77

Erdbeobachtungsdaten aus dem Copernicus Programm

Das europäische Programm Copernicus stellt eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur für die satellitengestützte Erdbeobachtung zur Verfügung, die für zahlreiche Dienstleistungen im Bereich der Geoinformation angewendet wird.

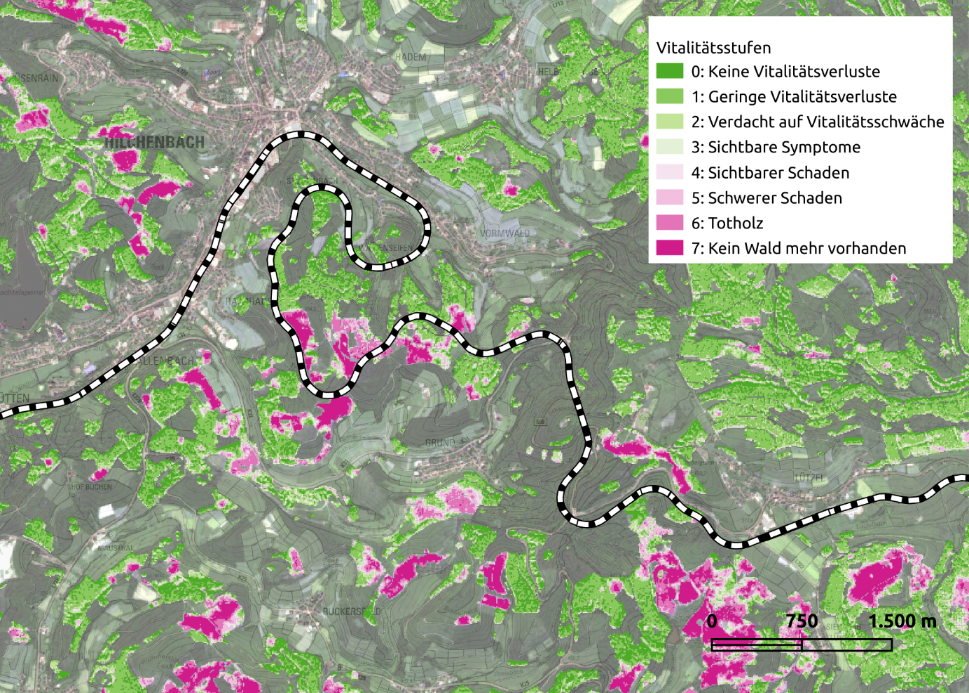

a) Cloud-basierter Copernicus-Dienst zum Monitoring und zur Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden an Verkehrsinfrastrukturen

Quelle: CCFireSense 2021

Baumbestände entlang des deutschen Streckennetzes stellen in Verbindung mit Extremwetterlagen ein hohes Gefährdungspotenzial für Schienenverkehr und Schieneninfrastruktur dar. Das Frühwarnsystem „CCFireSense“ erstellt mit Fernerkundungs-, Geo- und Katasterdaten Risikoprofile, um Betreiber wie die Deutsche Bahn, Straßenämter und Forstbehörden bei Vegetationsbrandgefahren zu warnen.

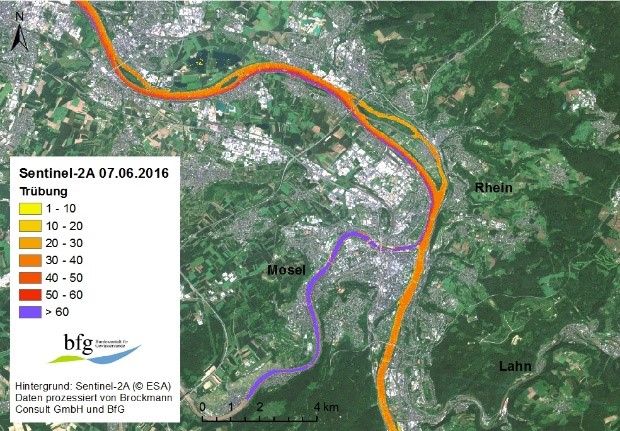

b) Monitoring von Fließgewässern

Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG)

Fließgewässer sind wichtige Transportwege, Lebensräume und Erholungsgebiete. Um ihren Zustand großräumig zu erfassen und Veränderungen festzustellen, können Satellitendaten verwendet werden. Mit Copernicus-Daten in Kombination mit in-situ-Daten können Chlorophyll-a oder wie hier Trübungsverteilungen in Fließgewässern bestimmt werden.

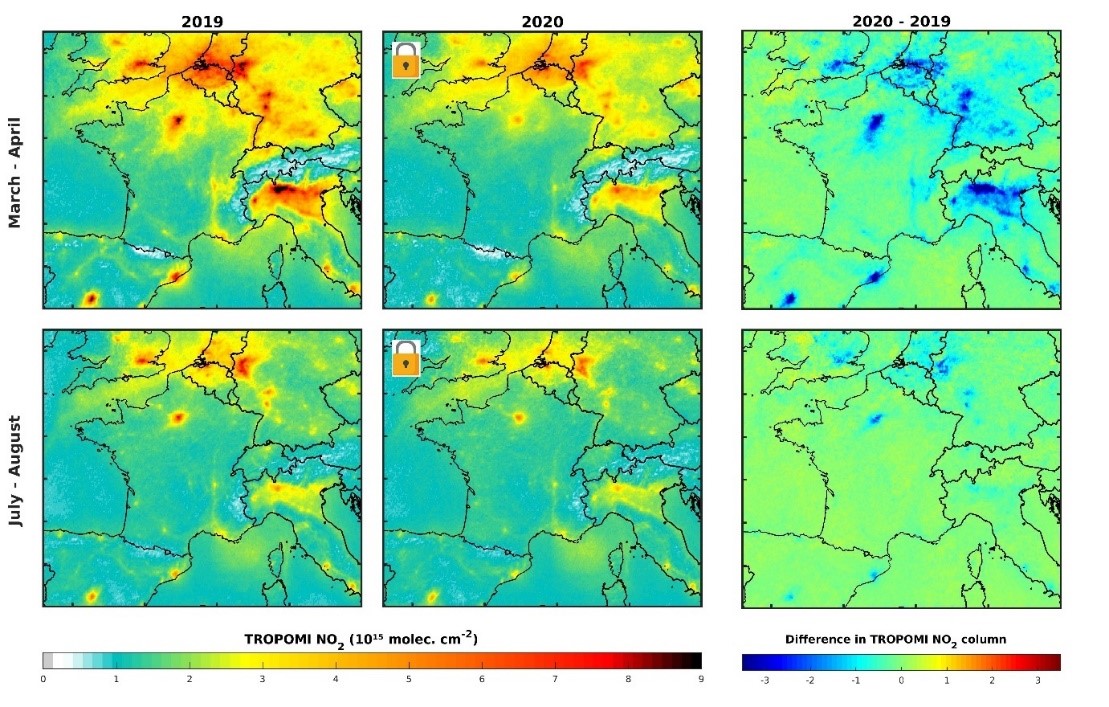

c) Stickstoffdioxid-Konzentrationen über Europa vor und während des Covid-19-Lockdowns

Quelle: enthält modifizierte Copernicus-Sentinel-Daten (2019-20), verarbeitet von KNMI/BIRA-IASB

Anhand von Copernicus Sentinel-5P-Daten lässt sich die Stickstoffdioxid-Konzentration vor und während des Covid-19-Lockdowns im März 2020 ermitteln. Der Lockdown führte zu einem erheblichen Rückgang der Stickstoffdioxidwerte in dicht besiedelten und industrialisierten Gebieten Europas, einschließlich des Ruhrgebiets in Deutschland und der Poebene in Norditalien.

Weitere Informationen zu Copernicus und der Nutzung von Copernicus-Daten in Deutschland sind unter www.d-copernicus.de zu finden.

Bundesverkehrswegeplan und Prognose

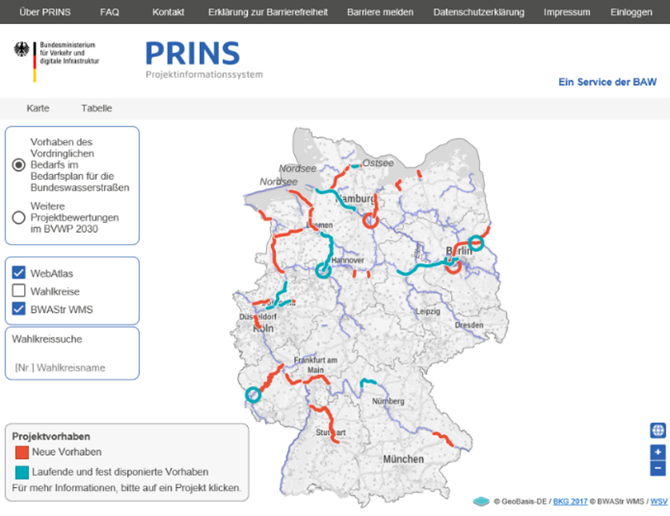

a) Das Projektinformationssystem (PRINS)

Quelle: Projektinformationssystem (PRINS)

Im Projektinformationssystem (PRINS) sind die Projektdossiers aller im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) enthaltenen Verkehrsprojekte eingestellt und abrufbar. Das PRINS dient als Hintergrundinformation und stellt ergänzende Informationen zur BVWP-Broschüre und der darauf basierenden Ausbaugesetze dar, um die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu verbessern.

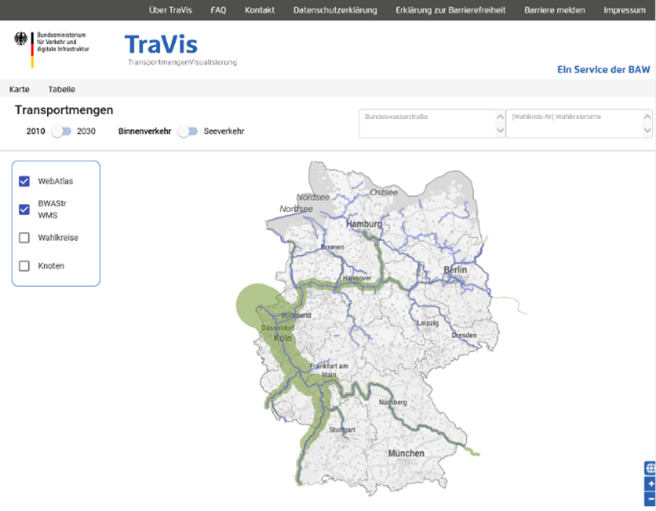

b) Dienst für die Transportmengenvisualisierung (TraVis)

Quelle: Dienst für die Transportmengenvisualisierung (TraVis)

Die Netzumlegung auf die Wasserstraßen der Verkehrsprognose ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 und die Grundlage für die Planung von Neubau- und Ersatzinvestitionen im Bundeswasserstraßennetz. Bei der Netzumlegung Wasserstraßen werden die Gütermengen der Binnen- und Seeschifffahrt und die Flottenstrukturen der Binnenschifffahrt für die einzelnen Strecken des Wasserstraßennetzes für das Analysejahr 2010 und das Prognosejahr 2030 ermittelt. Die Umlegungsergebnisse früherer Verkehrsverflechtungsprognosen auf die deutschen Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen wurden bisher in der Windows-Anwendung PlanGIS (Plancos Geographisches Informationssystem) bereitgestellt. TraVis (Transportmengenvisualisierung) ist die Nachfolgeanwendung von PlanGIS und ist für alle Nutzer frei zugänglich. Zudem erlaubt es dem Nutzer durch standardisierte Schnittstellen die bereitgestellten Daten in andere Anwendungen zu integrieren. (Quelle: Bundesanstalt für Wasserbau (BAW))

Weiterführende Informationen

Im Übrigen wird auf die Geo-Fortschrittsberichte verwiesen, die alle vier Jahre von der Bundesregierung erstellt werden. Die Berichte informieren über die wesentlichen Entwicklungen aus dem Geoinformationswesen. Darüber hinaus werden aktuelle Handlungsbedarfe benannt. Die Koordinierung erfolgt durch den Interministeriellen Ausschuss für Geoinformation (IMAGI).

Nachwuchskampage „@Weltvermesserer“

Im Jahr 2020 beschloss die Interessen-Gemeinschaft Geodäsie (IGG) – Allianz von DVW, VDV und BDVI – auf ihrem jährlichen Spitzentreffen, eine Social-Media-Nachwuchskampagne via Instagram zu starten. Postings, Storys und Videoclips sollen bei den Jugendlichen Interesse und Neugier für die Berufsbranche „Geodäsie“ wecken und ihnen ermöglichen, sich über die Vielfalt in der Vermessung zu informieren.

Weitere Informationen finden Sie hier.